1950年教师节,岭南大学学生看望陈寅恪夫妇,条幅上所写:万世师表。二人身后中间站立者为刘桂生,后排右二下巴被遮挡者为胡守为

东南区一号

珠江穿广州城而过,中山大学幽静的校园就坐落在它的南岸。从紧邻江边的北校门进入,几何形状的草坪规整有序,红墙绿瓦的建筑中西合璧,这片被称作“康乐园”的校区是近代建筑和园林的代表,初建时是美国教会学校岭南大学的校园。

纵贯南北的中轴线两侧分列着十余座“红楼”,内侧是最初用作教室、科学馆等体量较大的“堂”,次之外围则是供重要教授居住的“屋”——如今已为办公、教学使用,供休憩的亭阁则穿插其中。沿轴线向前,国旗杆和望向珠江的孙中山塑像明确地标示出整个校园的核心地带。孙中山构建教育蓝图时,设立了一所“武学校”即黄埔军校,还有一所“文学校”即广东大学,后者在孙中山去世后的1926年更名为国立中山大学以作纪念至今。站在中山像环顾四周,会发现一栋建筑十分特殊——不同于其他的教授住宅,这座二层红色小楼四周附带独立的数千平方米草坪,古木掩映曲径通幽,自成一体不受外界打扰。即使对校园历史一无所知的访客也能够凭空间的独特性判断:只有最重要的人物才有资格住在这里。这就是东南区一号,陈寅恪生前居住过近20年的地方。

东南区一号,陈寅恪曾在此生活近二十年。这里是中山大学“康乐园”校区内最好的一栋住宅(张雷 摄)

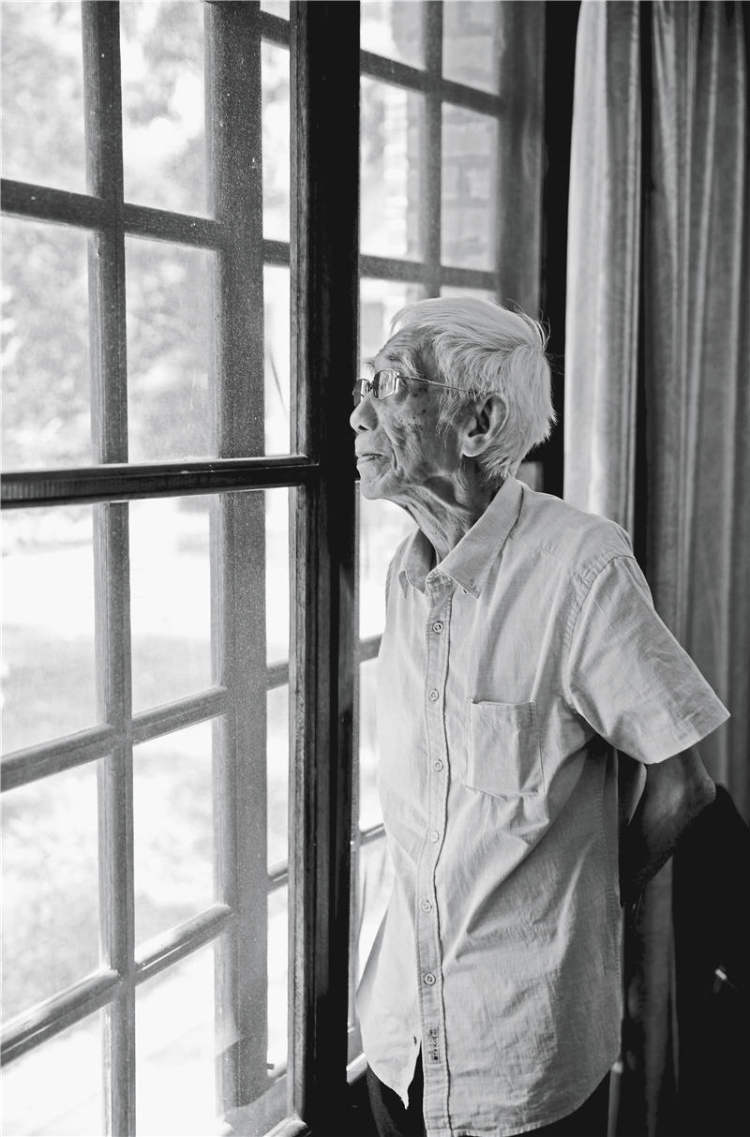

90岁的胡守为教授在家人的搀扶下来到故居和我们会面,如今故居仍专门用于纪念陈寅恪,未作他用。1949年时胡守为已在康乐园内就读,是陈寅恪在广州的第一批学生。后来胡守为一直留在中山大学,作为历史系的年轻教员与老师多有接触。“有一次杜国庠指着我说,你是最贵的一个学生啊!”胡守为说。因为中山大学始终为陈寅恪提供全广东乃至全国最高的教授工资,且不对其上课和带学生数量作要求,其课程艰深选修者寥寥,所以当时的广东省文教厅厅长杜国庠曾有此语。

胡守为指着小楼二层半开放的回廊说,以前上课就在那里。这座小楼的一层曾在不同时期供其他教授居住,二层始终供陈寅恪一家使用,房间仅三四间,但每一间开间都很大。因为行动不便,陈寅恪的研究、上课都在家中进行。站在二楼通透的回廊上,一块小黑板和十余个座位就放置在这里,旁边高大的棕树触手可及,阳光照在眼前开阔的草坪上,景致十分安宁。陈寅恪的课虽名气大,但从未过分拥挤,学生一般从几人到十余人不等,偶尔有其他教师来旁听。他从不点名、记考勤。有一次上课只有胡守为一人前来。“我到一层,看到陈先生了,他却让我等一下。他特意上楼换好长衫,然后对我这位本科生说:胡先生,咱们上课吧。”胡守为对近70年前这一幕仍记忆犹新,后来他自己也成为了中山大学的历史系主任、副校长,始终优先保证给学生上课的时间。

小楼旁边是一条著名的小路,学校为方便视力微弱的陈寅恪散步,在这条路上铺设特别的白色水泥,胡守为说天气好的时候能看到陈寅恪在夫人唐筼的陪伴下在这里散步。

陈寅恪生前卧室(张雷 摄)

小路建成的1956年,也是陈寅恪在广州最愉悦的一段时光。学校对这位定居广东的史学大师提供尽可能好的待遇,《中山大学学报》为陈寅恪等人设立“特级稿费”制度,陈寅恪也处在相对的旺盛创作期,接连刊发了《述东晋王导之功业》《书世说新语文学类钟会撰四本论始毕条后》《论李栖筠自赵徙卫事》《论唐代之藩将与府兵》《书魏书萧衍传后》五篇作于50年代的论文,校内仅有的两辆小汽车之一可供他随时调用,对于极少出门的陈寅恪更多是一种礼遇象征。

1956年9月份开学,陈寅恪在家中接待了刚考入中大的本科新生们的拜访,这对今天的大学教授也并不常见。陈寅恪兴致勃勃地问大家,有多少人是第一志愿报了北京大学历史系,多少人第一志愿报了中山大学历史系,打趣地说没去北大也没关系,因为那里的教师“是我的学生”。陈寅恪给大家两点建议;一是学好古文和外文,打下阅读基础;二是要锻炼好身体,否则会半途而废。这些温馨的场景被当年的《中山大学学报》记载。10月16日,在广东视察的副总理陈毅专程偕夫人张茜来到中山大学,拜会了陈寅恪,广东省省长陶铸、广州市市长朱光等人陪同。这显然也是一次相当愉快的会面,根据报纸记载,他们主要聊的是《世说新语》和魏晋清谈的话题,得知陈毅也是一位诗人,会面后陈寅恪还专门找来他的诗词阅读。

不过这并非历经三朝的老学者脱胎换骨改造一新的简单故事,陈寅恪与新时代之间仍有着许多“不和谐音”。就在1956年这些和睦场景前不久,发生了著名的“陈寅恪拒绝北上”事件。1953年,中共中央决定设立历史研究委员会,其中一项重要决定是在中国科学院成立上古、中古、近代三个历史研究所,由三位最负盛名的学者出任所长:上古史郭沫若、中古史陈寅恪、近代史范文澜。对陈寅恪的任命因为他要求“不谈马列”而取消。

陈寅恪住宅的二层回廊,学生就在这里上他的课(张雷 摄)

随着档案的披露,此事的内情渐为人所知。当时北京方面派出的是陈寅恪以前的学生汪篯,他捎来时任科学院院长郭沫若、副院长李四光的亲笔信,劝老师北上,最终“谈判”失败,但他完整记录了对话过程,并笔录了陈寅恪亲述的《对科学院的答复》。陈的态度,原文中已显露得十分明白:

我的思想,我的主张完全见于我所写的王国维纪念碑中。……我认为研究学术,最重要的是要具有自由的意志和独立的精神。……我决不反对现政权,在宣统三年时就在瑞士读过资本论原文。但我认为不能先存在马列主义的见解,再研究学术。……因此,我提出第一条:“允许中古史研究所不宗奉马列主义,并不学习政治。”……我又提出第二条:“请毛公或刘公(注:指毛泽东、刘少奇)给一允许证明书,以作挡箭牌。”……你要把我的意见不多也不少地带到科学院。

答复信中其他部分基本是对以上观点的具体解释和对自己身体情况等的说明。这二条要求因为在当时的语境下过于“骇人听闻”,长久以来很多人都不相信此事的真实性。《陈寅恪的最后二十年》作者陆键东告诉我,他在中山大学保管的陈寅恪人事档案中见到了这一文件原件,深受震撼。档案中的文件是汪篯亲笔写下的,显然当时抄录两份,一份带回北京,一份留在中山大学存档。

汪篯将答复带回后引发的反应以及后续沟通过程,因档案未完全开放不得而知。不过陈寅恪与北京方面保持了体面的来往。据时任科学院副院长竺可桢的日记,1954年1月30日科学院院务常委会上,仅任命中古史所两位副所长,所长职位仍虚位以待,而此前两天科学院在政务院的汇报上,周恩来强调“要团结一切爱国分子,如陈寅恪”。郭沫若再度发信后,陈寅恪客气回信称自己将继续从事历史研究工作,如果以后有需要或自己的研究取得新进展,会函告并求指正。此后,北京方面再未邀请过陈寅恪北上。

陈寅恪故居前的塑像上总摆着师生们献上的鲜花(张雷 摄)

安居岭南

1949年1月19日,陈寅恪一家乘坐由上海出发的招商局“秋瑾号”客轮,抵达广州渔珠码头。直到1969年逝世,陈寅恪再未离开过广州,这也成为他79年人生中居住时间最长的地方。

在码头迎接他的,是岭南大学校长陈序经的秘书卢华焕,陈寅恪正是赴陈校长之邀来到广州。陈序经曾和陈寅恪在西南联大共事,这位数度拒绝国民党官职的教育家的口头禅是“我是为教授服务的”。1949年初的广州和岭南大学都有着“北京-海外”之间中介地带的意味,这或许是陈寅恪做出选择的主要原因,陈序经体现的尊重和对他后顾之忧的解决也起了重要作用。

在家中接受访问的清华大学资深教授刘桂生今年90岁,和胡守为曾是同学。1949年刘桂生从广州的珠海大学转学至岭南大学。“我父亲一开始说上珠海大学不算你考上大学,到了岭南,他说,‘好,现在算你考取大学了’。”刘桂生回忆,岭南在当时属于“二等大学”,第一梯队毫无疑问是北大、清华,也许加上师大,燕京大学、岭南大学等教会大学属于第二梯队,至于复旦,“那时被CC派控制,我们这些进步学生不可能去的”,对香港大学,则是“很瞧不起”。

新学期开学典礼上,教务长宣布学校聘请到了陈寅恪,刘桂生说自己和同学们都很惊讶。“转进岭大,就觉得是搭上了飞机,没想到,这架飞机冲进云霄了!”他说陈寅恪在当时就已经是家喻户晓的大学者,自己因受到闻一多、李公朴被刺事件影响而转向进步思想,追求马克思主义史学,对和国民党政府比较亲近的学者颇瞧不起,钱穆的《国史大纲》也因为是“部定教材”,同学们出于逆反心理“坚决不看”,而陈寅恪在大家心目中的形象则是一位与政治无涉、学术地位很高的值得尊敬的前辈。

90岁的刘桂生,清华大学资深历史教授。1949年时他是陈寅恪在广州的最初一批学生(张雷 摄)

陈寅恪作为著名学者,自然被各方争取,一直到1949年9月,国民党“战时内阁”的教育部长杭立武、财政部长徐堪还曾专程到岭南大学,希望陈寅恪离开大陆,只要到达香港,10万港元和新洋房即刻兑现,仍被拒绝。50年代陈寅恪和语言学家王力提及“去留”问题,曾这样解释:“何必去父母之邦。”

在刘桂生的回忆里,初到广州的陈寅恪相当有活力,“那时候陈寅恪先生59岁,其实还是壮年”。当时眼睛尚未全盲,同学们走近了他犹能辨识,上课的时候很有激情。“他上课有很多手势,先手指向上,‘政治现象都是表面现象’,然后在下面用力划上好几个圈,‘经济因素在下面决定’。”作为历史系与中文系双聘教授,陈寅恪轮流开白居易诗与唐代史的课程,与清华时期相同。有一种说法是陈寅恪上课“三不讲”:书上有的不讲、别人讲过的不讲、自己讲过的也不讲,每一节课从不重复自己。提及这一传闻,胡守为笑着说这是后人的臆想,他特意从家里翻出当年的讲义展示给我们,“你在大学里教过书就知道那是不可能的。陈老师也做讲义,说明他每学期讲的是基本一样的”。刘桂生还提供了一个细节,陈寅恪打分很“宽厚”,同学里最低没有低于80分的,最高没有高过85分的。

1952年全国高等院校进行了大规模院系调整,岭南大学因是教会大学被撤销建制,中山大学合并了岭南大学的部分院系并搬入康乐园校区,陈寅恪也就此成为中山大学历史系教授。这未曾预料的变化也并未带来过大的生活波动。中大延续了对陈寅恪的特殊照顾,除在各事上给予最好待遇外,继续允许他除上课外不参加包括政治学习在内的其他学校活动。人事上也相对顺利,陈寅恪的直接行政领导、中大历史系主任刘节恰是他在清华时期的学生,对老师十分尊敬,原岭大校长陈序经随后也出任中山大学副校长。

90岁的胡守为,前中山大学副校长、历史系主任,与陈寅恪有十余年的师生往来(张雷 摄)

陈寅恪将自己的著作赠予胡守为。因他眼盲无法书写,字迹为夫人唐筼代笔(张雷 摄)

更难得的是,1952年陈寅恪物色到一位非常合适的助手——黄萱。当年已经42岁的黄萱是岭南医学院院长周寿恺的夫人,出身华侨富商家庭,从小打下了深厚的国学基础,丈夫常去给陈寅恪看病,两家是要好的邻居、朋友,她自己也曾因好奇去听过陈寅恪的课。经过一段时期的磨合后,黄萱正式成为他的助手,每日来到陈家,替他查资料、根据口述进行笔录写作。二人的合作很融洽,陈寅恪让女儿们称呼她为“周伯母”,以示与自己同一辈分,而在后来学校要求提交的对黄萱的工作鉴定意见中,陈寅恪更如此写道:“若非她帮助我便为完全废人,一事无成矣。”相比于抗战和解放战争时期的流离之苦,陈寅恪于50年代初期在内外相对安定的条件下开始了晚年的学术探索。

陈寅恪在黄萱的协助下进行研究,其时正在写作《柳如是别传》

在延续此前的唐史研究,写作完成《论韩愈》后,1953年陈寅恪开始了对《再生缘》的研究,更多精力关注起明清。从早年利用多种文字对中亚历史进行研究,到魏晋至隋唐的中古史研究,再到晚年主要通过文学作品研究明清史,他进入了人生治学的第三阶段。陈寅恪如此自述研究《再生缘》的机缘:“衰年病目,废书不观,唯听读小说消日。偶至《再生缘》一书,深有感于其作者之身世。”而据历史学家汪荣祖的看法,这不过是陈寅恪惯用的自谦之词,实际上他对弹词这种文学形式早有兴趣,将其比为中国的史诗,而《再生缘》正是他认为其中最杰出的作品。台湾“中央研究院”院士王汎森也认为,对于陈寅恪这是一次主动的学术转型,因他早在多年以前便将自己的中亚研究相关参考书卖给北大了。

陈寅恪更为感兴趣的是《再生缘》的作者,清代女子陈端生。他不仅认为陈端生的艺术成就直追杜甫,而且一再同情她反抗“当日奉为金科玉律之君父夫三纲”,赞美“端生此等自由及自尊即独立之思想”。类似的主题,将成为贯穿他晚年研究的线索。

陈寅恪本无意立刻出版《论再生缘》,计划修订后再收入集中,不想分赠好友的油印本被章士钊带至海外并传播开来,又反向传回大陆,引发了相当大的关注。除在历史学界引发一场意料之外的“《再生缘》热”外,许多海内外的亲朋故旧也为以这种方式听到陈寅恪的消息而欣慰:他仍在创作着。只是孤居广东、与熟悉学术环境的分离让陈寅恪的孤独感开始积蓄。刘桂生还记得最后一次见到陈寅恪,那是他又从岭南转入清华大学以后,与同学回广州游览,顺便看望老师。陈寅恪问了一个让他意想不到的问题:“工字厅前面的那棵紫荆树开得怎么样了?”工字厅是清华的主建筑,刘桂生完全没注意过那里有一棵树,答不上来,陈寅恪的神情多少有些失望。刘桂生感慨:“老清华的一草一木,他一直记在心里。”

陈寅恪与夫人唐筼在学校专为他铺设的白色水泥路上散步(摄于1957年)

瞑写“心史”

1957年5月10日,《光明日报》刊出题为《访陈寅恪教授》的报道,其时正值“双百”方针下的“大鸣大放”,记者开篇即提出拜访的目的:“怎么,当代著名的历史学家陈寅恪教授还未发表他的见解呢?”记者是随民革中央委员许宝骙同去的,不过在上门“将军”之下,陈寅恪仍对时局未置一词,只和来访者谈了自己的身体、近期听京戏的爱好、对北京老友的关心。另外,他提到自己已经开始对柳如是的研究,这是公开材料中可看到最早的记载。

5月15日,对陈寅恪报道刊出仅5天后,毛泽东撰写了《事情正在起变化》一文,6月8日《人民日报》刊发社论《这是为什么》,“反右”很快开始了。因为言辞谨慎,陈寅恪未被定为“右派”,中山大学对他的认定在“中中”和“中右”之间摇摆。但随之而来的一系列风暴及历史学界的“厚今薄古”运动,仍然波及到陈寅恪,毕竟他的“目标”实在太大。郭沫若在《人民日报》发表的文章中明确提出,钢铁生产15年内计划超过英国,史学研究方面的材料占有为何不能超过陈寅恪?“陈寅恪办得到的,我们掌握了马列主义的人为什么还办不到?”校内外除了在理论刊物上发表长文批判陈寅恪学术的“唯心主义和形而上学的史学方法”,还有人编排打油诗进行讽刺,说他:“厚古又薄今,理论看得轻。马恩列斯毛,从来不问津……”

胡守为向我回忆,1957、1958年这一轮批判确实构成了陈寅恪心态和生活上的转折,不过最直接刺激到他的是部分学生的过激行为,他们贴出“大字报”说他“误人子弟”。“这四个字彻底伤透了陈老师的心,从此他再不开课了。”自1925年回国在清华教书,陈寅恪作为老师的生涯就此结束。

待风暴平息,校领导和部分批判参与者曾几次登门道歉,劝陈寅恪继续开课,均遭拒绝。这以后,陈寅恪更加深居简出,除一些多年老友外几乎不再接待客人,不仅康生途经中山大学想要拜访被以“身体不适”拒绝,他甚至不再接待师生的春节拜年,与自己楼下的邻居、此前曾多次诗词唱和的中文系主任王季思一家也“极少往来”。东南区一号里的陈寅恪,成为校内一位神秘而不可接近的人物。他在主动“边缘化”的同时又成为人们的好奇谈资,当时中山大学历史系曾在一份文件中向学校党委汇报情况:“环绕陈寅恪有各种荒诞传说:如说斯大林与英国女王拍电报问候他的健康,再如说他能背诵全本《资治通鉴》之类。”乃至高中的孩子们都对陈寅恪议论纷纷,争论他懂得的究竟是哪几门外语。胡守为对我说,这些传说恰恰佐证着老师的孤独,他亲眼见过当时的教师信息登记表,陈寅恪在“懂何种外语”一栏里自己填了两个字:德语。“除了自谦外,更因为德语是陈寅恪早期学术的关键性语言,他的梵文等都是通过德文学的。但很少有人去理解这些,只是津津乐道那些传说。”

陈寅恪晚年把自己沉浸在了最后一部著作《柳如是别传》的撰写中,这也是围绕历史上一位奇女子展开的书。钱牧斋与柳如是分别是明末重臣和青楼女子,二人结下姻缘,改朝换代后,柳如是劝钱牧斋一同自尽殉国,钱退怯,钱牧斋降清后循例北上后又称病而归,二人最终一起从事反清复明活动。钱、柳二人在历史上始终受到负面评价,陈寅恪则穿越层层史料的迷雾,通过对他们诗歌的考查,复原了二人活动的原委,尤其是柳如是在其中扮演的关键角色。

在第一章《缘起》中,陈寅恪明确提出写作的目的是:“以表彰我民族独立之精神,自由之思想。何况出于婉变倚门之少女,绸缪鼓瑟之小妇,而又为当时迂腐者所深诋,后世轻薄者所厚诬之人哉!”他曾以“独立之精神,自由之思想”痛哭的知己王国维是效忠于清朝的大学者,柳如是则是反明复清的弱女子,陈寅恪所要强调的是始终潜藏于民族历史中的精神力量,而无关于具体的某朝某代或某种身份。

86岁的中山大学历史系资深教授蔡鸿生,是50年代陈寅恪的学生。他说老师本质上是一位纯粹的学人(张雷 摄)

创作的过程相当困难,此时陈寅恪已完全无法阅读和写字,全靠助手黄萱的帮助,他自己称这样的过程为“瞑写”。陈寅恪每天早上见到她会说“你终于来了”,因为前一晚思考的内容要全部硬记下来,“憋得十分难受”,文章的反复修改也颇为麻烦。1962年雪上加霜的是陈寅恪在家中摔断了腿,股骨骨折,从此几乎不能下床,历史学家汪荣祖称为“天欲废寅恪,而寅恪不甘自废”。据中山大学校史馆的介绍,陈寅恪的治疗方案是由周恩来亲自审定的,并派出三位护士轮班倒24小时照顾他,再加之进口药物、食物等的补助。“三年困难时期”刚过,这位“养尊处优”又不能贡献于“社会主义建设”的“老古董”的特殊待遇再度激起群情不满,当时流行的说法是:“我们都没有饭吃,为什么要这样优待他?”甚至有高级干部也表示不解,一直告状到主政广东的一把手陶铸那里,陶铸驳斥:“你若像陈寅老这个样子,眼睛看不见,腿又断了,又在著书立说,又有这样的水平,亦一定给你三个护士。”

陈寅恪执着地把最后10年的学术时光投入到《柳如是别传》之中,是否值得?后世学界一度有不小的争议。历史学家余英时的看法是,《柳如是别传》代表“他的史学境界在最后阶段发生了一次跳跃”。这个被陈寅恪本人称作“心史”的研究阶段,所要做的已不再是简单复原史实或回答一些学术问题,而是真正尝试进入两个三百年前的人的精神世界——因为偏见的缘故后世史料多有错谬,唯一的“大门”就是他们本人的诗作,这也必然是一次史学方法的创新。余英时有一个生动的比喻,他认为陈寅恪在进入晚年的明清研究之前较多倚重考据,但考据只能搭起一座楼宇的架子,却不一定能装修布置得样样俱全。“而《别传》则不但是一座已完成的楼宇,而且其中住满了人。”这是陈寅恪“历史的想象力”充分展开的结果,“这种想象力当然不是胡思乱想,它是基于史家对于人性和人世的内在面所具有的深刻了解,因此它必须深入异代人物的内心活动之中而与之发生共鸣。”

现实中孤独的陈寅恪在其他的时空中找到了自己的知己。他在书中留下了这样的字句:“痛哭古人,留赠来者。”1964年《柳如是别传》完稿,但他未能在生前看到著作的出版。

最后的日子

陆键东向我回忆,他90年代初游走于各大档案馆,初次见到有关陈寅恪的一页页档案时,上面的内容经常让他“双手都在颤抖”。当时《档案法》刚刚制定、又有开放的风气,中山大学校内和广州市、广东省的几座档案馆都非常配合,但利用档案的人并不多,曾经在一周之内,整个档案馆从早到晚只有他一个人来。

陆键东说,陈寅恪享受了中国现代史上对一个知识分子空前绝后的照顾,然而就在特殊照顾达到高峰的1963年,陈寅恪夫妇常常抱头痛哭。“这不但有档案记载,而且我访到了曾亲眼目睹这种情景的人。陈寅恪享受着所谓最好的待遇,可是两夫妇却在为人生的悲哀而哭。陈先生是否哭‘国事’我不敢肯定,但是陈氏是哭自身、哭一生的不幸,哭‘业将不传’‘文化将毁’,则是可以肯定的。这个细节说明陈寅恪的精神世界,与平常众生迥然不同。”

陆键东

胡守为现在回忆起最后几次与老师的见面,至少1964年陈寅恪仍在积极地思考。1964年10月中国第一颗原子弹爆炸后,陈寅恪见到胡守为,他对此事十分高兴,并且说“我们再不需要‘保护伞’了”——“保护伞”指的是苏联。这与1961年9月1日吴宓拜访陈寅恪后记下的日记中对国际形势的看法态度一致:“(陈寅恪)坚信并力持:必须保有中华民族之独立与自由,而后可言政治与文化。若印尼、印度、埃及之所行,不失为计之所得者。反是,则他人之奴仆而。”另一次是1964年胡守为旁听陈寅恪与由北京而来的历史学家向达的会面,陈寅恪那时还关心着向达对《大唐西域记》的研究。然而随着时局的风暴继续酝酿,人们无暇自顾,陈寅恪这位“文盲叟”也彻底退出历史舞台,音信缥缈。

“文革”期间在北京的刘桂生和在广东的胡守为都告诉我,陈寅恪1969年逝世后他们都没能第一时间知道消息,过了很久以后才辗转得知。陈寅恪的下落在相当一段时间之内都不甚清晰。1970年,陈寅恪的表弟、身在台湾官至“国防部长”的俞大维曾撰文回忆陈寅恪,但他既不知陈夫人和三个女儿身在何处,也无从得知陈寅恪究竟是否还在世,只得感叹“欲祭疑君在,天涯哭此时”。甚至1971年中山大学革委会的一份文件中,校内有人认为他还活着。

1966年“文化大革命”爆发后,虽然当时已经调任北京的陶铸向广东省发回数条信息要求保护陈寅恪,但他仍被“请”出了东南区一号的住宅,黄萱和三个护士也被遣返,仅保留一位必要的护工,这毫无疑问加速了他病体的衰弱。据目前的回忆材料,陈寅恪生前未被直接批斗,但学生刘节曾说愿代老师挨批并称为“无比光荣”——有人据此推测至少有打算批斗陈寅恪的计划。1969年10月7日,陈寅恪因心力衰竭去世——当时校内多数人已去了干校,他临终的情形已变得十分模糊。只有官方报纸的消息从措辞和内容上都显示出,相比于同时代的其他人,陈寅恪去世时还是保留了一些基本的尊严。因为正处于“文革”的高潮,广州三家大报中的两家均已停刊,仅存的广东省委直辖的《南方日报》在陈寅恪去世11天后刊登消息:“中国人民政治协商会议全国委员会常务委员、中央文史研究馆副馆长、中山大学教授陈寅恪先生因病医治无效,于本月七日在广州逝世,终年七十九岁。十月十七日,中国人民政治协商会议广东省委员会举行了向陈寅恪先生告别仪式。”妻子唐筼,于一个月后因心脏病去世。

中山大学历史系资深教授、陈寅恪50年代的学生蔡鸿生说,当90年代的一轮“陈寅恪热”到来时他感到疑惑,当时的漫画家形象地画出“盛况”:小孩子都去翻书架上的《柳如是别传》——可那是一部超过1200页的以文言写成的艰深著作,而且因为陈寅恪生前的坚持,仅以繁体竖排印行过。他宁愿觉得“冷比热好”,因为对于陈寅恪的“后世相知”而言,真知灼见是不会烫手的。“他的重大关切,是如何去避免思想的停滞和理性的衰退,并非什么现世功利。作为一代宗师,其脱俗求真的表现形式,难免‘菩萨低眉’与‘金刚怒目’共存,这是没有什么可怪的。”对于陈寅恪的解读,蔡鸿生希望人们多关注其精神史、学术史而不只是生活史,因为他本质上是一位纯粹的学人。

在《对科学院的答复》一文末尾,陈寅恪又反复提及他为王国维撰写的挽词,他说不知道清华校园里的纪念碑是否还在,如果有人嫌那个碑文做得不好,打掉再做新的也没关系,因为:“我的碑文已流传出去,不会湮没。”

(感谢北京大学人文社会科学研究院和生活·读书·新知三联书店《陈寅恪集》责任编辑孙晓林对本组封面报道的帮助)

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯