2015年同仁医院副院长魏文斌在做眼科手术

医学的本质

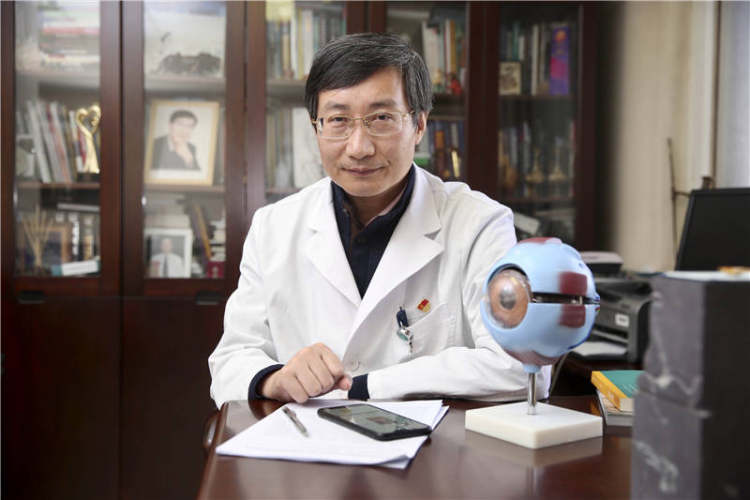

“眼科里有一种病症叫作‘伪装综合征’。20多年前,我看过一个转诊来的病人,眼内的葡萄膜发炎,各种病症已经诊断了一遍,就是不见效。我们怀疑是病毒感染,治疗了4个月,发现病人的脑子里长了肿瘤,做病理后发现是淋巴瘤,我们误诊了。又过了4个月,病人就去世了。之后,我们就给淋巴瘤引起的眼内病症,起了这样的名字。”同仁医院副院长魏文斌戴着眼镜、身材颀长,常年处理庞杂的事务令他走路如风,白大褂胸前的口袋里夹着笔,下摆飘飘,一个典型外科医生的样貌。

他有34年的从医经验,年轻时在业内便有“小魏飞刀”的名号,讲起自己曾经的失败却如数家珍、信手拈来。著名外科医师、哈佛医学院外科教授葛文德曾在《医生的修炼》里揭示的医学的永恒困惑——“不确定性的前提与对完美结局的希冀”,在他身上获得了最鲜明的体现。

魏文斌告诉我:“眼球是唯一能够直接看到内部结构的器官,眼内的血管又是全身血管的末端,眼科由此能够见微知著。”人类大约会罹患1.36万种疾病,医生发现它们,许多时候依靠的是经验积累出的直觉,为直觉求证,又再次积累经验。在上世纪90年代,他开始与佑安医院合作治疗艾滋病人,发现艾滋病人眼底的出血点与众不同,由此积累起通过眼底病症,倒推艾滋病患的经验。“甚至包括用药在内的诊疗方法,都是医生临床试出来的,只有医生能决定药物该如何用。艾滋病人的眼内病毒感染,当时没有专门的药,就想到眼睛结构封闭,本身有屏障,用于全身的抗病毒药物作用不到眼睛上,于是就把全身输液的抗病毒药物抽一点,直接打到眼睛里。结果病人真治好了”。

而他深知,即使最轻松的近视眼手术,也存在激光把角膜削偏、削掉的风险,外科手术中对完美结局的努力贯穿医生的整个职业生涯,但不确定性仍是一个医生一辈子都在面临的事。

“刚工作的第一年,医生可以做缝眼皮上的口子之类最简单的手术,到了第二年被允许做个斜视的手术,把眼部的肌肉来回拉,之后可以处理青光眼,工作三年之后,才有可能做白内障的手术。手术时先做助手,给主刀医生递剪刀、剪线,等线剪得很熟练后,主刀医生就让你缝一下,要是看到你哆嗦,立刻就把你换下来。”魏文斌向我介绍外科医生成长的过程。为了最大程度地降低风险,年轻医生的成长按部就班,每一步都有经验丰富的上级医生保驾护航。而年轻医生的受挫则是必然的,“比如白内障手术的切口,应该立起来一点切,但年轻医生一上手,刀就斜着下去了,只有多做几个后,自己手上有了感觉,正确的操作才能得心应手”。

魏文斌如今已做了2万例眼科手术,却如履薄冰,越做越胆小。“只有‘初生牛犊不怕虎’,我不仅见过病人拆开纱布重见光明后的喜笑颜开,也见过手术失败后,病人的愁容和沉默。”他告诉我,比如白内障的手术,相比年轻医生,他从准备麻药到术前与病人交流,都面面俱到。在他年轻时,白内障手术需要在眼球上划一个180度的切口,把出问题的晶体取出来,然后再把切口缝上,病人的视力却很难恢复到正常水平;而现在是一个2.8毫米的小口子,手术只要几分钟,甚至不用缝合,视力便几乎可以恢复如初。但他如今做手术时,为防止睫毛根部的细菌进入眼睛,引起眼内炎,会仔仔细细地在病人的眼睛上贴层手术膜,把睫毛根部盖上,操作时也会有意避开睫毛的根部。

疾病的不确定性倒逼诊疗过程愈来愈精细,患者能获得最大程度的安全,但实际上即使最普通的白内障手术,魏文斌仍会遇到极端的挑战。

“白内障手术是复明手术,如果手术时眼内爆发性出血,不仅复明彻底失败,眼珠都可能得摘除,那被称为‘眼科医生的灾难’。”魏文斌记得,1988年一位北京东高地的老太太来到同仁医院,她因双眼高度近视导致两只眼睛都有白内障,一只眼睛反复做了白内障手术后,因为并发症,没有了视力,另一只眼一定要到同仁医院做。

老太太来看病前不久,魏文斌刚在手术台前见到当年的主任遇到爆发性出血的灾难,当场就摘了眼球。轮到他作为主治医生,独立为老太太做手术,手术过程很顺利,直到缝到最后一针,眼球突然开始止不住地出血。同样的灾难又降临在他头上,若出血止不住,眼内的组织都会流出来,眼球就废掉了。他赶快把刀口缝好,最终眼球保住了,视力却只剩下0.2。

魏文斌(于楚众 摄)

医学的动力

“东高地的老太太没有怨我,反倒鼓励我别重蹈覆辙。”那次手术失败后,魏文斌一直想着要找到解决的办法。1994年他被派往法国国家眼科中心进修,有一天在白内障手术中遇到一例同样情况的患者。他看到从巩膜切口中流出来的不是血凝块,而是像巧克力一样的血液。于是他查阅资料,发现那是一种蛋白水解酶,沿着这条线索,就此弄清了出血的发病机制和病理、生理过程,设计了一套手术方案,回国后便在临床中做尝试,效果很好。1998年在全国中青年眼科学术大会上,他把研究结果向全国同行汇报,引起轰动。从那以后,全国很多类似病例都转到同仁医院医治。

魏文斌告诉我,自己在全国知名就是因为这个病例,不确定性既是医学的本质,也是医生进步的动力。疾病的未知令他着迷,因为那过多的未知,检查技术不可能事无巨细,唯有自己的经验能在不确定性中寻找方向。

但许多经验往往蕴含着比荣誉远为巨大的痛苦。魏文斌在2008年前后接诊的两位眼内黑色素瘤患者,使他此生不能忘怀。

黑色素瘤的预后很差,所幸那两位患者都是黑色素瘤早期,切除肿瘤后的5年生存率尚有80%。常规做法是把眼球挖掉,而为了保命同时保住视力,魏文斌花了三四个小时将肿瘤干干净净地切除了。他记得第一位病人的手术在中午11点多做完,18点下班前,他去病房探视。病人的状态起初很好,与他自如地聊天,转眼便觉得头疼,瞬间就死在了他的面前。

“眼科怎么能死人?不做手术还能活三四年,怎么能做了个眼部手术,人反倒死了?”魏文斌查文献,发邮件问国外的同行,都回复没有类似的情况。“当时开了各种会议,大家集思广益,认为肿瘤是全身性疾病,患肿瘤的人特别容易长血栓,就猜想病人是在手术后得了肺栓塞而死。三周后,第二位患者找到我做手术,为了防止出现血栓,我们在手术前就给病人输液,让他的血能稀释一些,手术中也给病人穿上很紧的袜子,防止下肢形成的血栓往上跑。结果与第一个病人一样,6个小时左右,病人就不行了。”

魏文斌被击垮了,他请别的主任做抢救会诊,而把自己关在办公室里。帮病人处理完后事第二天,他就只身跑到了内蒙古,在沙漠上待了一天,在草原上待了一天。医院让他拿出治疗方案后才能再做相关的手术,他自己也想:“有的是手术可做,干吗非得做这个?”但仍有黑色素瘤病人等着他做手术,他不忍心弃之不顾,又重新寻找原因。

“医院的一位麻醉师提示我们,那不是血栓,可能是癌细胞分泌了某种因子,导致血管痉挛。”三个月后,魏文斌硬着头皮又做了一例,因为有麻醉师的提醒,他们在手术时用了大量的激素,手术后把病人送到ICU病房24小时监护。他两天不敢睡觉,生怕电话里传来噩耗。“所幸病人最终没有问题,自此之后,黑色素瘤病人术后送入ICU监护成了惯例。至今我已做了2000多例类似的手术,没有再出事。”

类似的经验汇聚成系统的医学规范,便促成整体医学的进步。它的形式多种多样,除了书面的指南,更广泛的方式是每周的查房,以及大大小小会议中的日常交流。对误诊的总结,是其中尤为关键的一环。“国内有两本专门的误诊杂志。”魏文斌告诉我,虽然误诊的原因无非是疾病的不可知、医生的大意或经验不足,但医院有集体讨论每一个死亡病例的基本医疗制度,每一种情况都不会放过。

看似严苛的制度,却是对出事医生巨大的慰藉。魏文斌记得,有一次一位80多岁的老先生来做白内障手术,当天收入病房做化验,准备第二天做手术,结果当晚便去世了。去世后化验结果显示,老人有白血病。魏文斌说:“当时负责老人的住院医心里非常紧张,愁眉不展,他认为问题全在于自己的术前检查不到位,没有在下班前把化验单写入病历。”

“而我们在讨论时发现,错误并不全在他个人。”魏文斌说,“比如检验科的护士也有责任,看到异常的化验结果后,没有主动报告医生。自此之后,我们形成了化验报告危机值上报的制度,检验科遇到异常的化验结果,打电话通知临床医生,而临床医生在病历上不仅要贴好化验单,还要仔细阅读。而术者做手术前,仍要再次仔细阅读病历。讨论之后,那位住院医知道自己要负的责任,以及大家一起承担的责任,便释然了许多。”

医患间的牵绊

“美国的医生做手术时,注意事项尤其多,会列整整一本可能发生的情况给病人看,让病人签字。病人也不懂,也不会仔细看,但那是对病人的尊重,是与病人之间建立的信任。”魏文斌羡慕美国同行因为手术少,与病人能有时间反复交流。毕竟不确定性就是医学本身,每一个病人都意味着全新的可能,而在疑难病里,那个可能更偏向收不到良好的效果,它需要医生与患者共同面对。

魏文斌记得自己最迷茫时患者给予他的温暖。那是在他初步掌握眼底手术之后,因为视网膜神经结构的特殊性,无论医生如何努力,手术如何完美,许多患者术后很难达到0.3以上的视力,晚期患者甚至仅能达到解剖复位。那几乎意味着无用功。他曾在《同仁眼科手术笔记》中记述那时的心情:“每天面对着我的患者,在暗室中仔细搜寻着脱落的视网膜皱襞后掩藏的裂孔;每天透过镜头那一束光线,在手术室里一点一点地剥离增殖的纤维膜,再将视网膜一点一点地展平……看着被自己精心整复一新的眼底,常常叹息:有意义吗?”

他陷入沮丧时,恰好遇到一位双眼高度近视的考古学者,右眼已经失明多年,左眼陈旧性视网膜脱离,视力只有“眼前数指”。经过两次失败的眼底手术后,辗转来到同仁医院,魏文斌又为他做了眼底手术。手术很成功,视网膜完全复位,但患者的视力只恢复到0.05。魏文斌无奈地告诉患者,视力只能如此。患者却激动地说:“谢谢大夫!你不知道,这0.05对我有多重要。有了这0.05,几乎所有的事我都能干了!我来北京,就是怕左眼也像右眼,那种感觉,不知白天黑夜,人活着还有什么意思?”

魏文斌告诉我,这位学者每年都会来看他,给他带自己写的书。但如今魏文斌发现,医生更多时候却是自我安慰:“有些方法的疗效不一定好,病人会告你,你会面临一堆的官司。那时主要看自己从良心上是不是为别人好。良心过得去,其他都是次要的。”

他曾在2004年遇到过一位极端的病人。那是一位因糖尿病视网膜病变晚期合并白内障的下岗工人,各个医院都判了他的双眼“死刑”后,由同样下岗的母亲带到同仁医院做最后一搏。魏文斌为他做了4次手术,一只眼睛恢复到0.2,另一只眼睛再做一次手术就能恢复到0.4,拥有正常的生活。“那时他不干了。非要医院赔偿,拿到赔偿的钱,不仅可以做个白内障手术,还能再挣点儿钱。他就举着横幅,腰上围着床单,上面写着标语,每天在医院的楼道里走来走去,闹了一个多月。当时的院长让我让步,但我自认没有问题,坚决不同意。后来院长嫌影响实在不好,自掏腰包,给了那个人2.6万元。而当时做一个白内障手术,1万元都不到。”

魏文斌气不过,也只能认为他是因为穷,找一些挣钱的办法。而正是在那前后,随着医疗市场化,医疗广告加深了病人“医学无往不利”的错觉,医患矛盾日益加重,病人看病贵,医生诊疗时也要考虑医院的营收,甚至病人由此生出将医疗视为商品的消费观,“认为自己花了钱,病就得治好”。

他对此充满无奈,他抵制医疗广告,甚至禁止诊室内挂锦旗,认为那会给病人带来误导。但疾病的不确定性,在利益的扭曲下,还是变成了医生和患者之间互相提防的罗生门,彼此间的信任一去不返。在他看来,很多病人对诊疗结果的错误预期是因为无知,比如一些医生都不知道眼内肿瘤会丧命。但这些总能解释通。“可是因为医患纠纷中举证倒置,医生现在得证明自己的每一步诊疗都是正确的。即便最简单的视网膜脱离,以前我们都是看一眼就能诊断了,现在为了留证据,都要给病人照一个B超。那做B超的60元钱,实际就是浪费钱。”

医患之间理解不易,医生自己生病时,便成了最难缠或最好对付的人。魏文斌说,医生患病有两类,一种是“刚愎自用”,总听不进诊疗的建议,而他则属于完全信任医生的一类,“因为术业有专攻,隔行如隔山”。2008年他治疗的第二位黑色素瘤患者去世后,又赶上汶川地震的灾后重建,他跑到黑水县一探究竟,在路上摔折了大腿骨,严重失血。他用树枝给自己做了固定,医生的沉着使他先评估自己会不会死,那里距离成都300多公里,开车要6个多小时,县里派车来接,电话里说“几个小时内死不了”,他便决定直奔成都的华西医院。一路上他时常动动伤腿的脚,看有没有感觉,他知道一旦脚没有感觉,腿便保不住了。而到了医院,他便把自己完全交给了医生,“任医生摆布”,“毕竟疾病就是上帝给人的锤炼”。

不论“刚愎自用”,还是对医生完全信任,医生作为患者,无论结果如何,大多能坦然接受自己的结局。因为归根结底,疾病之中唯有死亡是最终的确定性。魏文斌的一位做医生的长辈元旦时查出胰腺癌,老人知道那是“癌中之王”,平均生存期9个月。她细数同患此病的熟人曾获得的最后时限,前些日子给他打来电话,说:“又熬过一个月,赚了。”

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯