1967 年,京剧演员上台表演前一起念诵《毛主席语录》

从“留学生”到专职编剧

1960年初秋,在张家口农业科学研究所劳动两年的汪曾祺摘掉了“右派”帽子。原单位中国民间文艺研究会尽管建议摘帽,对他却并无接收之意,汪曾祺在等待一年后,想到了西南联大老同学、北京京剧团艺术室主任杨毓珉。接到老同学的来信,杨毓珉找到北京市文化局领导,答复是可以,但必须从事戏剧工作。再找团里领导说明情况,党委书记薛恩厚、副团长萧甲都没意见,人事局局长孙房山是戏迷,业余还写剧本,知道汪曾祺,一口答应下来。就这样,1961年底,汪曾祺被调入北京京剧团任专职编剧。

“他的戏剧文化修养救了他。那时候到张家口的一批‘右派’下去了,就他一个人回来。”学者季红真说,她也是2019年人民文学出版社版《汪曾祺全集》主编。在她看来,汪曾祺当时能回京工作,固然有老同学帮忙,但很大程度上得益于他的戏剧修养。北京戏剧界对汪曾祺的名字并不陌生,因为他编剧的《范进中举》,曾在1954年北京市戏曲会演中得了京剧一等奖。

写京剧,对汪曾祺来说纯属偶然。那是他在北京市文联编《说说唱唱》杂志的时候,“那时写东西必须‘反映现实’,实际上是‘写政策’,必须‘下去’,才有东西可写。我整天看稿、编稿,下不去,也就写不成,不免苦闷”。那一年,正是纪念吴敬梓逝世200周年。汪曾祺回忆,苦闷中的他,听了杂志副主编王亚平的建议,从《儒林外史》中找了个题材改编成京剧《范进中举》。剧本在同楼的文化局戏剧科抽屉里压了很久,后来被串门的北京市副市长王昆仑意外发现,介绍给当时的著名老生、“后四大须生”之一的奚啸伯出演,一举夺奖。

谁也没想到,1962年到北京京剧团任编剧后,汪曾祺再也没有挪窝。晚年回忆起那次工作调动,他不由感慨:“人的遭遇,常常是不以自己的意志为转移的。”

其实要说起来,他与戏剧的不解之缘,早就结下了。

用季红真的话说,汪曾祺经历了中国戏剧从庙堂到民间,再从庙堂重返民间的整个过程。1909年出生于高邮一个小城才子家庭的他,少年时期所接触到的京剧,已从宫廷艺术进入了市场化的繁荣期,梅兰芳等一批名角纷纷出道,齐如山等文人也参与到剧本的改编之中。汪曾祺一方面在小城目睹了存留民间的野台子戏,一方面又从家庭习得京剧市场化的最新成果。

“我的大伯父有一架保存得很好的留声机——我们那里叫做‘洋戏’,还有一柜子同样保存得很好的唱片。他有时要拿出来听听——大都是阴天下雨的时候。我一听见留声机响了,就悄悄地走进他的屋里,聚精会神地坐着听。”汪曾祺所听的唱片中,就有程砚秋的《金锁记》、杨小楼的《林冲夜奔》。因为这段听留声机学戏的经历,他称自己为“留学生”。

不光听,他还跟着多才多艺的父亲学戏。父亲拉胡琴,他跟着学唱,据他回忆:“我学会了《坐宫》《玉堂春》《汾河湾》《霸王别姬》……我是唱青衣的,年轻时嗓子很好。”出于好奇,本刊记者特意问他的儿子汪朗,老头儿在家唱不唱。汪朗答曰:“他不在家里唱,就听他吹过,他在剧团里一咳嗽,人家就说他嗓子好,不唱戏可惜了。”

1939年,汪曾祺就读西南联大中文系,戏曲活动不再限于京剧。“大二”之后,他的兴趣逐渐转入昆曲。云南大学的曲社,经常利用业余时间,聚在晚翠园“拍曲子”同乐,汪曾祺是常客,经常参与的人除陶光、张宗和(沈从文妻弟)等师生,还有同好的社会职员。数论专家徐宝禄听了汪曾祺的演唱,觉得他嗓子很好,主动教了他一出《刺虎》。

那时,西南联大校园里戏剧活动很丰富。以杨振声为首的北方师生唱京剧,南派的同乡唱昆曲,新派的搞话剧。汪曾祺什么都掺和。如果说昆曲属于自娱自乐的雅好,话剧则带有商业演出的营利性质。1942年春,汪曾祺、杨毓珉及同宿舍哲学系同学周大奎一起组织了“山海云剧社”。暑假期间,他们还演了曹禺的《北京人》,杨毓珉负责舞台设计,汪曾祺管化妆。剧社演出颇为成功,这些当时的穷学生们还挣到些钱。

因为忙剧社,杨毓珉没空写闻一多“唐诗研究”课程的读书报告,找汪曾祺当了回枪手。报告交上去,闻一多颇为欣赏:“你的报告写得很好,比汪曾祺写得还好!”汪曾祺去世后,这篇名为《黑罂粟花——李贺歌诗编读后》的文稿被杨毓珉找了出来,成为两人半个多世纪友情的见证。

1958年,汪曾祺被打为“右派”后,依然没有忘记戏剧。他组织农工一起演小歌剧《三月三》、独幕话剧《十六条枪》,帮大家化妆,画舞台布景,参加地方上的汇演,为单位赢得声誉。多年后,汪朗还记得父亲给他们唱过《三月三》中的一段词:“胡宝才,胡宝才,我的运气天上来。红酒白酒我喝了一个够,一百块大洋揣在我的怀……”

由于戏剧活动,汪曾祺和群众关系良好,再加上干活不“耍奸”,可以扛170斤的绿豆上跳板,在群众的好评中,很快摘掉了“右派”的帽子。

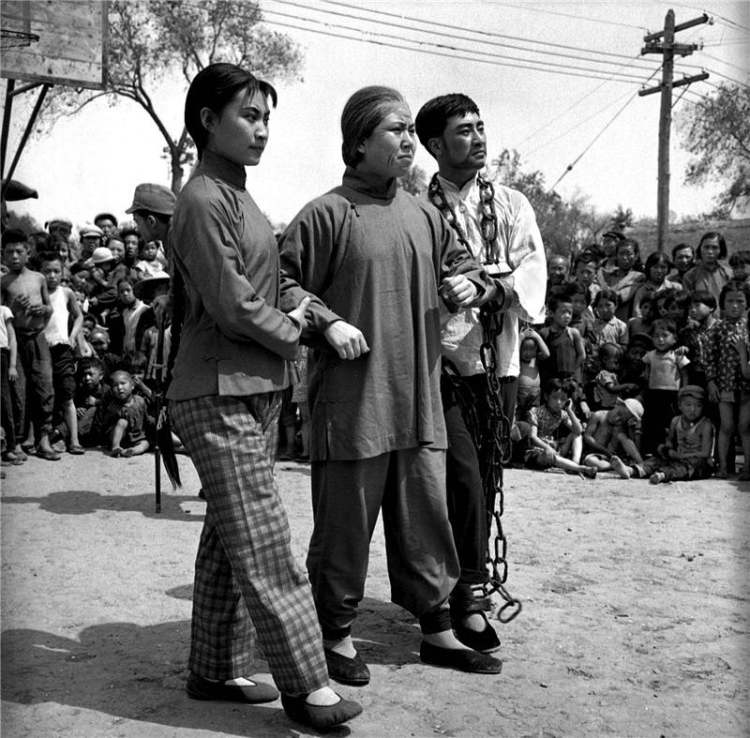

1969 年, 哈尔滨农民演出“ 样板戏” 之一《红灯记》

绕不开的“样板戏”

尽管对戏剧并不陌生,进入剧团,汪曾祺还是发现,自己对京剧始终是个“外行”。京剧界历来把不是唱戏的都叫做“外行”。那会儿,北京京剧团有马连良、谭富英、张君秋、裘盛戎、赵燕侠“五大头牌”。大家崇拜的是名角儿,编剧处于附属地位,演什么不演什么都是演员说了算。

汪曾祺很快写出入团后的第一个剧本《王昭君》。剧本中,王昭君由凄凄惨惨被迫和亲,变为一个看透宫廷生活的腐朽,自愿充当民族和解使者的形象。汪朗回忆,这个带有翻案色彩的剧本,有父亲阅读史料得出的结论,也结合了当时高层领导人的观点。这个剧本原本计划由张君秋出演,据说后者嫌剧本缺乏戏剧冲突,改由当时名气还不大的李世济出演。

不管如何,《王昭君》成功上演。对汪曾祺来说,更大的收获可能在于,大家发现他的字幕写得特别漂亮,觉得老汪这人还有点绝活。

汪曾祺随后写作的剧本《凌烟阁》,没有上演。京剧圈一直对汪曾祺的剧本有个比较一致的评价:富有文采,善于刻画人物,但戏剧冲突不强。这可以追溯到《范进中举》。多年后,曾在戏曲指导委员会剧目组工作,将《范进中举》推荐给王昆仑的袁韵宜,在接受陈徒手采访时说:“汪曾祺的本子有基础,善于刻画人物,但故事性不强,没有太多冲突。演出后在奚派中算一个保留剧,但很难推广。”

“文革”前夕,汪曾祺被启用搞“样板戏”创作。1965年5月,《沙家浜》被定为“样板”,这也成为日后“样板戏”的由来。

虽然署名是集体创作,但《沙家浜》的几场重头戏都出自汪曾祺的手笔,比如《智斗》和《授计》。多年之后,汪曾祺在回忆文章中,还对其中一些唱词记忆犹新,比如“风声紧雨意浓天低云暗”这样的抒情文词后面,要接“不由人一阵阵坐立不安”这样的白话叙事,才符合京剧的“体制”。而“垒起七星灶,铜壶煮三江”这段五言流水,更是他的得意之笔,“她(江青)说这是‘江湖口’,‘江湖口太多了’,我觉得很难改,就瞒天过海地保存了下来”。

“文革”期间,汪曾祺因京剧《小翠》的唱词,受到冲击,和剧团其他“反动权威”一起被关入京剧团一间小楼:学‘毛选’,写交代材料,劳动。9个月后,汪曾祺被意外“解放”,原来是江青要请他和阎肃陪自己看《山城旭日》。汪曾祺没想到,后来还让他上了天安门,政治上被保了险,儿女家人的处境也得以改善。

因为与“样板戏”的复杂关系,汪曾祺在“文革”后接受将近两年的审查,一度极为郁闷。汪朗向本刊回忆父亲那段时间的状态:“有一段时间他回来喝完酒在家骂骂咧咧,说他受了冤屈,喝多了还要剁指明志。我们吼他两声,他就没事了。其实那也是应该的,人家‘文革’十年倒霉,你也才倒了一两年霉,又风光了嘛。”

回望来看,汪曾祺对“样板戏”的看法颇为清醒:一方面,他认为“样板戏”创作中的主题先行与“三突出”的创作方法遗祸无穷;另一方面,他也从“样板戏”的试验中看到了京剧现代化的一些可能。

京剧表演大师梅兰芳,是清末民初京剧市场化繁荣期涌现的代表名角

与京剧“闹闹别扭”

汪曾祺晚年回忆:“我参加戏曲工作,是有想法的。有一次在齐燕铭同志主持的座谈会上,我曾经说:‘我搞京剧,是想来和京剧闹一阵别扭的。’简单地说,我想把京剧变成‘新文学’。更直截了当地说:我认为中国的戏曲本来就和西方的现代派有某些相通之处。主要是戏剧观。我认为中国戏曲的戏剧观和布莱希特以后的各流派的戏剧观比较接近。戏就是戏,不是生活。”

汪曾祺对提升京剧的文学性念兹在兹,在1982年的《两栖杂述》一文中,他写道:“我搞京剧,有一个想法,很想提高一下京剧的文学水平,提高其可读性,想把京剧变成一种现代艺术,可以和现代文学作品放在一起,使人们承认它和王蒙的、高晓声的、林斤澜的、邓友梅的小说是一个水平的东西,只不过形式不同。”

搞文学的人,不大看得起京剧。进入80年代,汪曾祺以《异秉》《大淖记事》引起文坛关注。一些过去的朋友听说他写京剧,见面时总会调侃:“你怎么会写京剧呢?——你本来是写小说的,而且是有点‘洋’的!”

这也难怪,京剧的文学性差,是不争的事实。汪曾祺有段时间经常到玉渊潭散步,听到一个演员在练《珠帘寨》的定场诗:“李白斗酒诗百篇,长安市上酒家眠。摔死国舅段文楚,唐王一怒贬北番。”便不由得想,李克用与李太白有什么关系?京剧老唱词里不通的地方,更是比比皆是,汪曾祺常举的例子,便是《花田错》中的“桃花不比杏花黄”,桃花不黄,杏花也不黄啊!

京剧中也有典型的细节描写。有趣的是,不管是《四进士》,还是《打渔杀家》中萧恩和桂英离家时的对话,汪曾祺所举的例子,强调的正是京剧中那些像小说的片段。让他赞赏的,更有布莱希特所强调的“间离效果”。

编剧伊始,汪曾祺便注重剧本中人物的心理刻画与形象塑造。在《范进中举》中,他通过大量唱段,描述范进从小时读书、逃学、应考、不中、被奚落,直到中举,乃至做了主考、考别人,刻画他发疯后的心理状态。

北京京剧院(前身为北京京剧团)老生杜镇杰,至今记得汪曾祺为自己改《一捧雪》剧本的情景。1986年下半年,杜镇杰刚进京剧院不久,老师迟金声,也是《沙家浜》的导演,希望他通过学习《一捧雪》为《赵氏孤儿》打基础。“他们在《沙家浜》就合作。老师就想你前面垫什么,后面垫什么,一个戏不够一晚上,想了半天,说干脆让汪老师加个头尾。”很快,汪曾祺的改本就出来了,加了一个副末,又在《蓟州堂》和《法场》之间加了一场唱工戏:《长休饭、永别酒》(《五杯酒》),对莫成的奴才心理作了更深的揭示。

“为什么像汪老师这样的编剧现在很难找,他知道演员的辙口。‘我平生滴酒不沾唇,今日倒要痛饮几巡。’两句就把莫成此时此刻的心境写出来了,迟老师说这句词不错,一定要让观众叫下好来。”几十年过去,杜镇杰依然记忆犹新。

另一方面,长期的戏剧工作,对汪曾祺的影响也不容忽视。作家邓友梅在回忆文章中写道:“多年在梨园行浸泡,使他性格上起了微妙的变化:开朗了很多,说话增加了梨园界的机智、幽默和俏皮。”这种影响同样体现在他的小说写作上。

汪曾祺在京剧“样板团”期间

汪朗回忆,有次父亲到北京的门头沟给当地文学爱好者讲课。闲谈时,一个公社书记告诉他,一次公社干部会议散会后,发现胶布台上密密麻麻写了好多字,原来是有两个大队书记开会时在对写他小说《受戒》里,小和尚明海和小英子的对话。这则带有传奇色彩的故事,印证了汪曾祺小说的流行。在季红真看来,这正缘于小说中戏剧化的民间表达方式。“《受戒》里的小英子,就是一个小花旦形象,叽叽喳喳。几个和尚,完全是类型化的人物,可以相对于京剧脸谱。”

进入80年代,汪曾祺虽然花费很大精力写小说,依然没有放下编剧的笔。他写了昆曲剧本《宗泽交印》,京剧剧本《擂鼓战金山》《一匹布》《裘盛戎》《一捧雪》,戏曲歌舞剧《大劈棺》,喜剧小品《讲用》,甚至根据孙犁小说改编电影剧本《炮火中的荷花》。

从演出看,汪曾祺的戏剧改编不够成功。“他80年代写过几个剧本,有的可能演过一两场,有的可能彩排过,有的根本没人演。当时一个是整个戏剧不景气,演新戏很费事;另外也没有合适的演员。老头儿有个毛病,写了没戏。不是有意追求,不会营造矛盾冲突。”汪朗回忆。

在1984年所写《提高戏曲艺术质量》一文中,汪曾祺感叹:“50年代,有一次座谈会上,我说过:我参加这一工作,是想来和京剧闹一阵别扭的。我希望京剧能变变样子,容纳一些新的手法。搞了30年,我有点伤了心。我发现,我闹不过它。”

“1986年下半年我接《一捧雪》那个本子的时候,现在想想,好像是80年代京剧辉煌的末尾。”杜镇杰告诉本刊,从“文革”的荒漠出来,人们一度对传统戏剧充满渴望,那会儿,北京的剧院随便一数,就有长安、西单、圆恩寺、人民剧场、工人俱乐部、大众剧场、广和、中和等十多家,每天都演,场场爆满。只是,这种热闹的景象没有持续多久,到1990年初,这些剧院一个也没了。

在这样的背景下,汪曾祺本就侧重文学性的剧本难以上演,自然不足为怪。不过,正如汪朗所说,这似乎也让他进入更为自由的写作状态。“他后来写的戏,索性没法演。他写过一个现代歌舞剧《大劈棺》,给话剧院写的,里头又跳又唱,话剧演员没那功夫,京剧演员又理解不了其中内涵。他觉得自己痛快就完了。那个剧本确实有文学性,是在《人民文学》发的。”

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯