(文 / 邱杨 韩阿润(实习记者))

( 武震 )

感染“非典”

积水潭医院住院部104病房,手术后的武震安静地躺在正对房门的那张病床上。这是一间能够容纳9张病床的大病房,除了武震外,房间里的多数病人都是头发斑白的老人,五六个护工搬着小马扎围坐在病房中央的小块空地上聊着天。武震并不像其他病人那样半躺着与家人聊天或下地走动,而是紧紧地裹着被子一动不动地闭目养神,一台电视悬挂在她的斜上方,里面不时地传来欢歌笑语。

2013年2月27日晚,耗时两小时的全髋置换手术是武震自2003年患上“非典”后遗症——“双股骨头无菌性坏死”后所做的第四次手术。我们见到武震时已经是她手术后的第三天,即便躺在病床上,武震的齐肩黑发也梳理得很整洁。“身体好多了,吃饭正常,只是暂时还不能下床。”她告诉本刊记者,“手术进行得很顺利,下周一就能从积水潭医院出院,然后转去小汤山医院。”事实上,在北京各大医院间辗转,已经是武震这10年生活里的常态。

10年前的“非典”,是武震命运轨迹改变的起点。那一年她26岁,是北京市丰台区花乡医院的内科护士,为考北大医学部的“专升本”,被派到北京大学人民医院急诊科实习。“4月10日晚上,医院急诊科收治了一位老太太,我正好在值夜班,给这位病人量了血压,做了心电图,然后就下夜班回家休息了。”武震回忆道,“过了两天身体开始不舒服,发烧、畏寒、呼吸不畅。”武震后来才得知那天夜里接诊的老太太是位“非典”患者。“大家当时都戴着口罩,但没有其他更多的防护措施。”就这样,武震和当晚值班的几位医生护士成为人民医院因公感染“非典”的第一拨医务人员,确诊后武震立即被转移至长辛店医院隔离。

与武震一样,北京同仁医院急诊室的外科医生岳春河也是在工作过程中感染上“非典”,但直到现在他也很难说清楚确切的感染源。“那段时间有一位在急诊室就医的老先生去世了,死因怀疑是‘非典’。但还有另一种可能性,当时有一个杜冷丁成瘾的患者在我值班当天来急诊室打止痛针,后来听同事说这个患者也被诊断为‘非典’。”4月25日那天,岳春河隐隐感觉自己开始发起低烧,浑身难受,就在当晚去医院值夜班的路上,他接到了急诊室封闭、当值人员隔离的通知。

( 朝阳医院医务处处长毕维杰 )

发着低烧的岳春河不敢回家,来到同仁医院急诊室,这时的急诊室已经空无一人。“一量体温是38.5℃,我就自己给自己输液,想在急诊室里观察一晚上。”岳春河的妻子也在同仁医院当护士,知道丈夫发烧后想留在急诊室陪他,但被他坚决赶走了。岳春河告诉本刊记者:“发烧这种情况很普遍,有可能是‘非典’,也很有可能不是,其实当晚我并不觉得自己是感染上‘非典’了,但在当时的情况下我不敢冒险,怕传染家人。”

在输了一晚上液后,岳春河第二天早上仍然发着烧。“当时医院里设立了疑似病房,我就从急诊室转去了疑似病房观察。”当天晚上,岳春河在疑似病房里找到一张巴掌大小的纸片,在上面记下了这一天两晚的经过、自己的感受和想对亲人说的话。32岁的岳春河当医生已有8年,并且拥有一个幸福的三口之家,儿子刚满3岁。“似乎有点遗书的味道。”现在提起这张小纸片,岳春河笑得云淡风轻,但从这张微微发黄的纸片上那些密密麻麻略显潦草的字迹中,或许可以一窥10年前那个夜里他的焦灼心绪。

在岳春河出现发烧症状的第三天早上,与他同科室的一名护士也因发烧住进了疑似病房。“群发性、有症状、有传播途径,基本上就已经确诊感染‘非典’了。”岳春河和那名护士于4月27日被送往北京地坛医院隔离。据事后统计,北京地区发病的2000多例“非典”病人中,医务人员感染人数将近400例。

隔离时期

“刚开始病情并不严重,我更担心家人有没有被传染,在确认他们没事之后我的心才算定下来。”岳春河告诉本刊记者,自己和妻子当时被分别隔离在不同的医院,3岁的儿子只能送到亲戚家代为照顾。“整个状态就像蹲监狱似的,与外界完全隔绝,与家人见不着面,只能互相打个电话、发个短信。”

5月初,岳春河的病情开始加重。“体温始终维持在38、39℃,烧得人完全睡不着觉,心跳也总是在100到110之间,呼吸困难,总感觉胸口憋气。”岳春河说,这样的状态持续了四五天。“5月6日那天早上,我已经被折磨得筋疲力尽,挣扎着从病床上斜躺起来,浑身上下都湿透了,胸口憋闷到极致。”岳春河直言,就在那一刻自己清晰地感觉到了濒临死亡的感觉。“但到中午再次用药时,我的体温从39℃一下子就降了下来,那一刻我知道自己已经挺过来了。”闯过这道“鬼门关”,岳春河的病情慢慢进入恢复期。

岳春河至今仍然珍藏的两个练习本上,记录下了这段刻骨铭心的岁月。“这是我在隔离期间找护士长要的小本,每天都在上面记下一天的状态和心情。”这两个薄薄的蓝色封面练习本从封面到封底都密密麻麻地写满了日记,还夹着两幅简笔画,内容是隔离病房和窗外的景色。“其实当时能不能活下来,自己心里根本没底。我总说‘非典’就像是一个屠夫,我们就像被堵在猪圈里的猪仔,跑不出猪圈,屠夫逮着谁夺走谁的生命也完全不由我们决定,唯一能做的就是让自己尽量离屠夫远一点。”岳春河告诉本刊记者,自己当时只有一个念头,就是活着出来。

当时正在长辛店医院隔离的武震对于未来则多了一份乐观与坚定。“虽然当时病情严重,意识也有时候清醒有时候迷迷糊糊,但我总觉得自己一定能活下来。”武震告诉本刊记者,因为是长辛店医院“非典”患者中唯一一位因公感染的医务人员,大家都很照顾她,虽然只能躺在病床上通过电话与外界联系,但人们的安慰和鼓励让年轻的武震觉得很光荣。

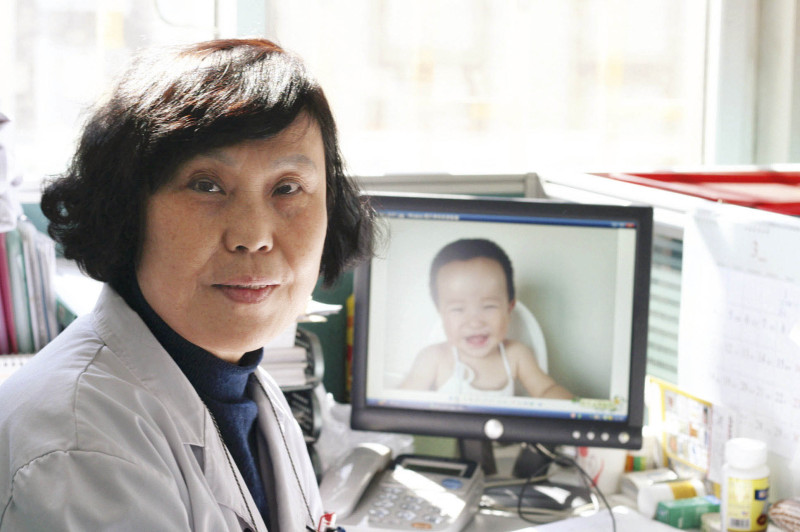

在这些因公感染“非典”的医务工作者中,当年正值52岁的毕维杰可以算是病情最严重的。3月末的一天,担任朝阳医院医务处处长的毕维杰参与了一名王姓患者的收治工作,此时的她并不知道这位患者在入院前就已经被某家医院诊断为“非典”却被推了出来,后来成为“北京早期第三条传染链”源头。毕维杰告诉本刊记者,3月30日下午自己开始出现晕眩的感觉,随后和丈夫吴建国双双转入地坛医院隔离治疗。

在隔离期间,毕维杰的病情越来越严重。“一天夜里,我隔着窗户看到毕维杰的病房里亮着灯,楼道里响着医生来回走动的声音,我越躺越不放心,想起身去看看是不是她出事了。”吴建国告诉本刊记者,自己挣扎着起来,在走廊里拽住一个大夫就问:毕维杰现在到底是死了还是活着?“这位大夫告诉我他只知道被抢救的确实是毕维杰,至于其他情况却一无所知。”吴建国说当时的他感到前所未有的无助。“我担心地坛医院主治的是传染病,呼吸重病的抢救能力不够强,情急之下就打电话给毕维杰工作的朝阳医院,朝阳医院很快派来专家,她才脱离危险。”

“这还只是第一次抢救,到第二次抢救时,我就成了北京‘非典’患者切气管治疗的第一人。”毕维杰向本刊记者回忆,“切开气管后插管的时候我都不需要用麻药了,因为已经完全没有了痛觉。醒来时我没法说话,只能用手不停地在床头比画,此后的15天我几乎没有睁眼,不辨昼夜,只能凭声音来判断是谁来看我了。”毕维杰说,因为太受罪,还尝试过拔管,“如果不是医生及时赶到就没命了”。

隔离治疗期间,由于长期卧床不动,加上消炎类药物和激素的刺激,毕维杰出现了下肢静脉全程血栓症状,医院只好给她置入永久性下腔静脉滤器,防止肺栓塞。毕维杰的身体里从此多了一个伞状的“网子”,并且得终生吃抗血栓药物。

闯过大大小小的“鬼门关”,熬过近百个与世隔绝的日日夜夜,这群曾与死神搏斗的医务工作者们终于等到了康复的这一天。即使事隔10年,岳春河依然无比清晰地记得自己出隔离病房时的画面。“5月31日,我从隔离病房里走出来,在回头的瞬间,透过那个递药递饭的小窗户看到昨天还身陷其中的病房,那一刻感觉自己又重新活过来了。”岳春河告诉本刊记者,那两个蓝皮练习本本来不准带出来,但在他的坚持下,消过毒后才重新回到了他的手中。妻子在2009年将练习本里的日记一个字一个字地敲成电子版,打印出来集结成册,作为两人结婚纪念日的礼物,珍藏至今。

6月5日,作为长辛店医院最后一个出院的“非典”病人,医院还特地为武震安排了一个热闹的出院仪式。武震记得当时大家都很激动,而这也是她隔离这么多天以来第一次见到家人和男友。6月27日上午,与“非典”斗争了87天、曾数次濒临死亡边缘的毕维杰也准备出院回家了,家中87岁的老母亲已经有3个多月没有见到她。出院时的毕维杰甚至和同事许诺,休息一个月就马上回医院上班。

后遗症袭来

在家歇了几天,毕维杰感觉自己状态不错,但当她站在小区院里的运动器材上,想做蹬自行车的动作时,“突然发现自己做不了了,生疼”。她马上给朝阳医院外科ICU的陈惠德主任打电话,说明症状后,对方的语气颇感担忧,“弄不好可能是股骨头坏死”。毕维杰很快去医院做了核磁共振,检查结果是股骨头大面积坏死,专家建议立刻拄拐。

这是“非典”后遗症的开始,距离毕维杰出院只有一周左右。随后,许多“非典”患者罹患后遗症的消息不断传到毕维杰的耳朵里。毕维杰告诉本刊记者,此前自己从来没有想过治疗“非典”所使用的激素会造成这样严重的后果。“感染‘非典’期间,我的呼吸量一直很低,气管切开后靠呼吸机维持生命,激素使用量比一般的病人都多。当时总是担心救不活我,医生只能死马当活马医,先救活了再说,很难考虑到救活了以后是什么样。”

据了解,“非典”后遗症人群基本分为两种:因公感染和非因公感染。因公感染指的是医务工作者,由于其分布相对集中便于筛查,有资料显示,“感染‘非典’的医护人员患股骨头坏死的比率在1/3到1/2,但每个医院情况不同,有高有低”。而非因公感染者即普通“非典”康复者中究竟有多少后遗症患者,到现在为止也没有准确的数据。

岳春河和武震分别在当年8月和10月做了核磁共振,检查的结果也是同一个——股骨头坏死。“刚知道诊断结果时还觉得无所谓,但一查资料,发现上面写着‘股骨头坏死是不死的癌症’,越看越绝望,整个世界就跟塌了似的。”岳春河告诉本刊记者,“那种感觉就像是刚从一个悬崖爬上来,结果又被一脚踹了下去,而且跌入更深的深渊,这种心理打击太大了。想着这辈子不能再走路,一辈子得坐轮椅,真的非常绝望。”

武震说当看到X光片后,自己心里直打鼓:除了两个肘关节是好的,全身其余关节几乎全都是坏的。“比起换关节,我更想做植骨,就是从胯骨上取出一小块,凿碎了补到股骨头的缝隙里。因为换的钛合金人工关节只能管10到15年,之后又得重新更换。”但医院不敢植骨,治疗“非典”使用大量激素后,武震的骨质疏松相当厉害,说不定敲进去的骨头会把原来的股骨头给震碎。“我记得,我和我妹妹就站在新街口那儿放声大哭。”

2004年3月份,卫生局将因公感染“非典”后遗症的约150多名医务人员集体送到小汤山医院治疗。此时,岳春河的“非典”后遗症症状已经开始显现出来。“走路的时候腿总是感觉费劲、别扭,有时候还会疼。”在住进小汤山医院的3年里,岳春河先后坐了1年轮椅,拄了2年拐杖。“我本应是家庭的主力,却突然要坐上轮椅被人伺候,这让我很不能接受,一度非常自暴自弃。除了在小汤山住院治疗外,每天就是上网打桥牌玩到一两点,白天则昏昏沉沉,家人看了也很难受。”

在整整低迷了数月后,岳春河开始慢慢走出“非典”后遗症所带来的阴影,他告诉本刊记者,自己走出来的力量来自家人。“刚被诊断为股骨头坏死时,我没把这个结果告诉我妈妈,她来看我时发现我躺在床上不能动,就察觉到我可能出事了。刚聊了没几句她就忍不住了,但她又不想在我面前哭,于是就立刻扭头从我的房间出去了。”岳春河说妈妈扭头出去的那个背影让他刻骨铭心。“我知道我妈哭了,那一刻我下定决心不能再让她流泪。”

当岳春河开始拄拐杖时,5岁儿子的一句话也让他至今动容。“我当时拄拐杖上楼梯特别费劲,儿子就冲我说:‘爸爸你拄着我的肩膀吧。’”岳春河说,当时自己就控制不住了,为了不让身侧的儿子看到自己哭,他立即把头扭向了另一侧。“这两个扭头的画面对我触动很大,可能感情到极致就不想让最亲的人看到你难过的样子。”

相比之下,毕维杰的病情更为严重,此时她身上已有6处骨坏死。在股骨头塌陷后,她先后在2006和2007年做了股骨头填充及人工股骨头置换手术。“那段日子里每天坐着轮椅,和别人说话都要抬头,吃止疼药成瘾。”两次手术后,毕维杰髋关节疼痛感消除,但是腿部变得很不灵活。“能走,但很笨,很难蹲下,不能快走,不能爬山,换的骨头很娇气,爬太多就废了。”

吴建国在康复后的一段时间里,情绪低沉,经常抱怨腿疼,毕维杰很理解他,两人经历了相同的灾难,后遗症症状也几乎一样。“我给他派活儿,让他打扫屋子、游泳、旅游,还要求他每天写日记,把家里的大事小事都记在一个Word文档里。”毕维杰告诉本刊记者,如何学会在后遗症中生活,这个挑战将伴随他们劫后余生的每一天。“因为害怕骨头承受的压力太大,家里换了带榻的沙发,下班回家后,我喜欢靠在沙发上半躺着,把腿一放,感觉很舒服。”

此时的武震正在经历她人生中最低迷的一段时光。在2004年入住小汤山医院仅3个月后,武震就遇到了没钱治疗的难题。“工作单位是一所乡镇医院,还没给职工入医保,没办法享受医保报销。”武震说,“我当时特别不愿意离开,留下来治疗肯定会好一些。”无奈之下,武震只能放弃治疗,回到单位继续上班,平时吃一点预防骨质疏松的药,每3个月复查一次,没有任何理疗可做,疼得厉害了就打几天吊针,吃点止痛药。

直到2006年4月,卫生部出台了“非典”后遗症人员医疗费用报销办法,对415名感染“非典”的医务人员进行了工伤认定和劳动能力鉴定。这年底,武震的遗留医药费全部报销,入了工伤保险,以后的治疗也有了保障。但在2007年1月,靠药物和疗养保守治疗了几年后,武震的左侧股骨头还是塌陷了,在这一年里她连续做了两次植骨手术,可惜由于感染,手术最终还是失败了。

武震从此开始长期住在医院里,每天重复枯燥乏味的康复训练。“爬山、跑步、逛街,这些以前喜欢做的事情都不能做了,长年困在医院里,觉得自己和社会完全脱节了。”这种落差带来的焦虑使得武震和男友的每次见面几乎都是在争吵中度过,加上男友家人和朋友的劝阻,两人的关系最终以分手告终。“2009年对于我来说是最难熬的,病情加重,感情告吹,和单位的关系也不太好。”因为工资问题,武震和单位的关系有点僵,有些同事甚至会冷嘲热讽:“你们不上班还拿钱,多好啊。”那几年的武震整天郁郁寡欢、心情压抑,甚至检测出了重度抑郁的倾向。

挣扎与重生

到2006年,岳春河已经基本不用拄拐。“除了每年去小汤山医院做短期理疗外,大夫告诉我只要把体重减下来,减轻对骨头的负重,以后就可以不用吃药了。”身高1.7米出头的岳春河当时的体重有200多斤,他在3个月内通过几近疯狂的运动减掉了60斤。“这时候的我,不论是在身体上还是在心理上都已经真正走出来了。”

如今的岳春河在行动上与常人没有任何差别,每天仍然坚持运动的他甚至比终日埋首工作的都市人群显得更有活力。“我现在每天宅着,锻炼,看书,上心理咨询的课程。”岳春河说自己从骨子里感谢“非典”。“以前我要走的路很清晰,就是当外科医生,可能拼到主任这个位置就退休了。但‘非典’给我的人生提供了一个轨道道岔,让我有机会去选择另外一条路,认清什么东西对我来说是最重要的。”

今年62岁的毕维杰已经过了退休年龄,被一家私人医院返聘做医务部主任。“我一听医院的事儿,门儿清,找自己喜欢的事儿做,和同事朋友说说话,生活挺充实的。”现在的她每天准时上下班,每周周末把小孙子接来享受天伦之乐,每年把97岁的老母亲接来住上半年。在毕维杰脸上,几乎看不到一点大病的痕迹,爽朗热情的她几乎时刻保持着笑容。

但说起“非典”后遗症,毕维杰并不轻松。“双肩、双膝关节处的疼痛感依然持续。”她形容道,“不是刀割针扎那种疼,而是一种闷疼,或者是涨疼,这种疼痛是时时刻刻的,睡觉的时候疼得更厉害。”毕维杰告诉本刊记者,现在自己的双肩骨头也塌陷了,专家建议置换,“但我还是不想再换了,如果都换了岂不是成机器人了吗?”她笑着打趣道。

毕维杰和丈夫都是直来直往的性格,以前也会吵吵小架,但“非典”之后,就再也没吵过了。“两人都觉得对方不容易,没啥可吵的,搭帮过日子,挺幸福。”“非典”和后遗症似乎已经成为这个家庭的历史,没有特殊情况,谁也不会提起。几天前,看到媒体上“非典10周年”的报道时,毕维杰还和丈夫打趣:“你看,我们又活了10年,多好。”

武震在2010年5月和2013年2月先后接受了两次髋关节置换手术,现在的她回忆起几年前那段黯淡无光的日子,已经显得云淡风轻了许多。当问及多年的心结是否已经放下,武震沉吟了一会儿,淡淡地说:“好多事情都想开了,还是要积极面对,总是沉浸在消极情绪中就永远也走不出来。”之前学内科的武震想过转行,做心理咨询,或者学中医。“最重要的还是赶紧治病,把病治好了,挣自己的钱,花着也舒心。”当被人夸奖眼睛长得美时,躺在病床上的武震会发自内心地粲然一笑,如今单身的她仍然憧憬有一个属于自己的家,仍然希望过上正常人的生活。“看着同学有家有孩子特别羡慕。”武震说。

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯