星光旅馆的走廊,上下四层住了近30户患儿家庭,大多来自河南各地农村(黄宇 摄)

“脑瘫”旅馆

郑州大学第三附属医院(即河南省妇幼保健院,以下称“三附院”)被康复前街、中街和后街包围着。星光旅馆在康复后街上,与三附院仅一墙之隔,这一带原本是蔡王村的地界,旁边一处正在拆迁的工地使康复后街成为一条断头路。患儿家长刘岚等在路的尽头,身后是拆迁工地的围挡。她个子不高,皮肤暗黄,戴一副眼镜,领着我们从一条破败、狭窄的小巷子里拐进去,在一处老旧的民房里找到了这家旅馆。

旅馆中央是一处天井,上方挂满了大人、小孩的衣服,一旁的过道里停着七八辆婴儿车。这里住的都是被诊断为脑损伤的患儿家庭。刘岚带我们上到二楼,大家互相招呼着,楼上楼下的病友都从屋里出来,挤到了二楼的走廊里,因为正值中午,不少人手里还端着饭碗。大家七嘴八舌地倒起了苦水,女人们话没说几句就红了眼眶。这是10月25日中午,“封针”疗法被网络曝光后的第四天,医院彻底暂停了“封针”,并通知家长带孩子出院。家长们陷入了绝望,不知何去何从。

“封针”疗法被公之于众后受到了强烈质疑,医学专家纷纷表示,这种号称往婴幼儿四肢和头上特定穴位里注射药物就能治疗脑瘫的疗法没有科学依据,只能让患儿遭受无端痛苦。随着更多信息的披露,对“封针”的追讨声势愈发浩大,作为发源地的三附院在舆论场上备受批评,但在这家简陋的旅馆里,它得到了完全不同的评价。

刘岚的丈夫上午已经给孩子办了出院。但他们想不通,为什么网上要铺天盖地批判“封针”,他们,还有其他三附院的病友们明明都看到了效果,否则大家为什么四处借钱也要待在这里?刘岚今年43岁,家在河南洛阳的农村,她和丈夫都在村小当老师,他们有一个正在上高三的儿子,但夫妻俩一直想要个女儿,前几年国家放开二孩,他们经人介绍从当地一户人家抱养了琪琪。琪琪的亲生父母连生了五个女孩,琪琪是最小的一个,却仍未能实现生儿子的愿望。

琪琪八个多月的时候,刘岚察觉出了她的异常:不能坐立,头竖不好,不追视不追听,大拇指内扣,不主动抓物。八个月大还不会翻身,拎着也站不起来。脑电图、核磁都做了,医生说是脑损伤,发育迟缓。刘岚想过把孩子送回去,但她亲生父母家里穷,给琪琪治不起病,她也想过把孩子送到福利院去,却于心不忍。

去年8月,刘岚夫妇从学校请了假,拿出家中积蓄,从洛阳到了郑州。一下火车,他们就抱着孩子径直来了三附院,因为这是离火车站最近的医院。她后来认识很多病友,天南海北跑了很多城市,最后才转辗到这里,浪费钱不说,还耽误了治疗。刘岚因此觉得庆幸,自己没有走弯路,歪打正着地到了三附院。

三附院周围是郑州的老城区,街道不宽,沿街两侧商铺林立,尤以餐饮住宿、母婴用品和推拿按摩居多。在康复前街和后街一带的巷子、围墙内,处处可见招租的小广告,白色的打印纸叠了一层又一层。来看病的患儿家庭大多来自河南各地农村,也有从湖北、安徽、江西等外省过来的,医院人满为患,一个病房至少住了三四个患儿,还有陪护的家长。白天一个接一个的治疗项目已经让人疲惫不堪,到了晚上,但凡有一个孩子哭闹,所有人都休息不好,所以来“封针”的家长都会在附近租房。经济条件好的,往医院南边的街区可以找到高层公寓里的电梯房,条件差点的,老居民楼、星光旅馆这样的民房也可以落脚。

因为拆迁,加上外地来的患者越来越多,当地租金水平水涨船高。星光旅馆原本只有三层楼,房东在楼顶又加盖了几间简易房,上下四层住满了人,足有近30户,一家一个单间,吃饭睡觉都在里面,为了省钱,不少人还买了电磁炉在房里做饭。房租可以按天交,也可以按月交,刘岚夫妇住了一间不到10平方米的房子,40元一天,屋内摆了两张单人床后仅留一个转身的过道。住在楼顶的小赵妈妈一个人带着孩子在郑州治疗,丈夫在外打工,她告诉我,楼顶房租便宜,一个月只收600元,但没空调没暖气。坐在楼顶阳台上,抬头就能望到三附院高耸的康复大楼,深秋的阳光暖洋洋地打在人身上,但若再过两月进入寒冬,楼顶就没法住人了。

星光旅馆里最大的患儿三岁多,最小的只有几个月大。李晓雅的儿子半岁大,是年纪最小的孩子,李晓雅自己则是旅馆里年纪最小的妈妈,她1999年出生,因为没到准婚年龄,酒席办了,但拿不到结婚证,所以孩子出生时没出生证,上不了户口,因此也没医保。孩子出生时宫内缺氧,医生说需要做康复,今年7月,她和家人带着孩子来了郑州,住进了三附院。一个疗程一万多块,她家只能自费,孩子的爷爷和爸爸都在打工,治病钱都是借来的。李晓雅说,自己孩子还在治疗的黄金期内,本来做一两个疗程就能“毕业”——医生和病友们把孩子康复出院叫作“毕业”,就像上完一个幼儿园——但现在“封针”停了,多耽搁一天,效果就差一截。李晓雅忧心忡忡。

琪琪八个月才来,错过了最佳治疗期。她到三附院当天就住院了,没多久便开始“封针”。21天一个疗程,除了“封针”,还有电疗、中药熏蒸、功能训练等其他项目,做完一个疗程休息一周左右。第一次扎针的时候,刘岚不忍心看,可那么粗的针头扎进去,琪琪一动不动,连哭都不哭,刘岚心里也像被针扎了。但做了一个疗程后,琪琪就能坐立了,而且开始主动抓东西,刘岚认为这说明“封针”有效果,就一直坚持下来。如今琪琪两岁,已经做了11个疗程。她长了一双大眼睛,虽然有些内斜视,但看到街边广告牌上的小火车会用手指给妈妈看,也能摇摇晃晃地走路了。

脑瘫康复营养训练营邀请了多位专家学者,向脑瘫患儿和家长们讲授专业的康复知识,帮助患儿们健康成长(视觉中国供图)

神术还是骗术?

脑瘫患儿在中国是一个庞大的群体。2013年一项脑瘫流行病学调查结果显示,目前中国脑瘫的患病率为2.45‰。据此估算,中国0~14岁儿童中,脑瘫患儿约有500万,每年新增脑瘫患儿4万到5万。这些孩子牵扯的是千千万万个家庭,他们大多初为人父、为人母,却不得不一开始就带着孩子走上对抗疾病的漫长道路。

“封针”疗法就是因这个群体出现的。它的创始人、三附院儿童康复科名誉主任万国兰曾在接受媒体采访时表示,自己从1991年开始就利用针灸、按摩治疗脑瘫,但效果不好,1992年开始尝试“封针”。“周围的人都说太冒险,老同志说西方国家100多年就定性为不治之症了,弄成还行,弄不成别人会笑话,(为此)我查了很多资料……”万国兰买来了鸡、鸽子进行动物实验,之后又在自己身上进行人体试验,并经常把自己扎得血流不止,才创立了“封针”疗法。

“封针”疗法的全称为“位点加穴位药物注射疗法”,三附院官网宣称,“封针”结合小儿康复训练和传统中医综合疗法,可以治疗小儿脑瘫、各种脑损伤、智力低下、缺氧缺血性脑病后遗症、脑积水、各种脑炎脑膜炎后遗症、听力障碍、各型癫痫等小儿神经系统疑难疾病,并且均取得了较好的疗效,年龄小者可治愈或“正常化”,年龄大者可改善运动功能,提高生活能力,使其生活自理,还曾成功治愈多例因重症脑炎导致的“植物人”。由于疗效显著,先后迎来美国、俄罗斯、韩国、英国、法国、加拿大、港澳台同胞及内地31个省市及自治区的大批患者前来就诊,治疗患儿逾9万人次。

据2011年当地媒体的一篇报道,万国兰的灵感来自一本外文医学专著,她想,“如果通过针灸给予脑瘫患儿的大脑一定的强刺激,就有可能激活这些‘睡眠’和受损的神经细胞,恢复大脑功能!”。然而,目前国际医学界公认的是,脑细胞的损伤是不可逆的,脑瘫一旦形成,康复训练只能减轻症状,很难治愈。“封针”疗法对外的宣传显然违背了这一基本认知,而在此次引起轩然大波之前,医学界内部早已产生了质疑。

上海儿童医学中心中医科主任孙克兴告诉我,“穴位注射”是中医里面的一种传统治疗手段,但是以前从来没有被用于脑瘫治疗。“封针”疗法虽然号称“把不治之症变为了可治之症”,但它却带来了不好的学术影响,在各种小儿脑瘫的学术会议和论坛上,很多专家口头上都对此提出过质疑,郑州相关医院科室的医生出来开会,都时常觉得抬不起头来。

三附院也一直未能拿出有效的科研证据回应这些质疑。根据医院方面宣传,“1997年至2002年封针治疗381例脑瘫患儿,总体有效率高达97.1%,其中正常化190例”。对于“正常化”的描述是:运动、姿势、日常生活活动能力、社会适应能力,与正常同龄儿无明显差异。但直至2010年,该疗法总共四篇动物实验论文中样本大鼠共191只,还不到其宣称治疗9万多人次(三附院官网最新宣传数据)患儿的1/450。而根据现在披露出的案例,在接受治疗的儿童中,可能还存在相当一部分根本达不到脑瘫标准,有过度诊断之嫌。

婴幼儿神经康复资深专家、宝秀兰中心首席医疗官刘维民告诉我,神经网络可以重塑是脑瘫康复的脑科学依据之一,但是“压力”或“紧张”是对身体或心理健康严重威胁的状态,会影响激素分泌,如应激激素分泌增多,会影响神经的重塑过程,因此国际上的康复或早期干预强调安全依恋的建立,强调家庭为中心,强调游戏化的主动引导和适宜的环境刺激。“(封针)它创造的是一个痛苦的、恐惧的、有压力的医疗环境,跟神经重塑的基本原理背道而驰。面对一种不可治愈的疾病,这种手段即便有效果,在伦理方面也是无法通过的。”而且根据脑科学的研究,三岁以前是孩子大脑重塑最关键的时期,长期处于一种不稳定的医疗环境下,即便他日后忘掉了这段痛苦的经历,对孩子大脑神经的发育也已不可避免地产生了影响。

只是,这些质疑都停留在学术层面。对于医学界的争论,家长们知之甚少,当不同医院的医生发生分歧时,该信谁、选择谁,家长完全处于信息不对称的弱势一方。最可靠的办法当然是选择权威,所以,集一省最优质的儿科医疗资源的省妇幼保健院,几乎是所有家长的不二选择。更何况,他们在医院亲眼所见、亲耳所闻,孩子本来不会走路、不会说话,几个疗程后学会了行走,还能叫爸爸妈妈了;身边有家长做了两三个疗程就抱着孩子欢天喜地地出院了,还有的家长从北京、上海最好的医院转到郑州——不断被强调、被复述的病例经验告诉他们,“封针”是有效的。反过来推想,如果“封针”是骗人的,那为什么20年经久不衰,越做越大,全国患者慕名而来?如果没有效果,大家都是傻子吗?

吊诡的是,“封针”疗法像是被人为地禁锢在了河南一地(在其他省份只有屈指可数的几家医院开展这一疗法),在20年里遍布全省各级医院,获得了医生和家长们的共同信赖。在争议声中,三附院儿童康复科从万国兰创立时的十几张床位发展到2019年的11个住院病区、2个康复训练区、1个中医康复区、600张床位。康复科成为最为庞大的科室之一,脑瘫康复俨然变作地方医疗卫生经济的支柱。

康复前街、后街的老居民区里,四处可见接受“封针”的“小光头”(黄宇 摄)

“我不能拿孩子的将来赌”

“封针”疗法被网络曝光后,五年前的一幕幕像幻灯片般在沈宜的脑海里重现,即使她强作镇定,回忆仍让她慌乱。

32岁的沈宜在证券行业工作,在郑州上完学后留了下来,26岁那年结婚,27岁生下一个男孩。沈宜做产检、生孩子都是在三附院,孩子一个月大去做儿保的时候,医生拉了拉他的胳膊和腿,小孩有抵抗动作,拎起来走了几步,有剪刀步,医生诊断为肌张力高。沈宜是第一次听说肌张力这个词,回去上网一查,她被吓出一身冷汗。肌张力高通常是脑损伤的症状,对孩子将来肯定有影响。之后,她又去了河南中医药大学第一附属医院(以下称“中医附院”)和郑州儿童医院,得到的结论差不多,孩子是脑损伤,建议做康复,甚至有医生在诊断书上直接写出了“脑瘫”二字。这对第一次做妈妈的沈宜来说简直是晴天霹雳。

可是在北京的医院,沈宜却听到了不一样的说法。北京儿童医院的专家说,如果孩子四个月以后还是这样的状态,那就证明小孩确实有些问题。而中国医学科学院协和医院儿科主任医师鲍秀兰医生直接告诉沈宜:“你这孩子特别机灵,一个多月都知道眼神追着人跑,胳膊、腿没有什么大问题,你不摸他的时候,他自己动得可开心了,你去拉扯,他自然会紧张,这是本能的一种对抗,而且片子也显示没有问题,我真不知道你在担心啥。”

从北京回来后,婆婆和丈夫提着的心都放下了,但沈宜陷入了两难,到底听北京的医生,还是听郑州的?“我不能拿孩子的将来赌。”沈宜还是选择把孩子送回了医院,开始了康复。在三附院,医生说可以保守治疗,但“封针”效果更好。沈宜去现场看了,几个月大的孩子被扎得满头是血,几个大人上前按住孩子,针一抽出来,就用棉球去摁住,小孩哭得几乎快背过气。沈宜接受不了这种疗法,她带孩子先去了中医附院,后转至郑州儿童医院。在儿童医院康复了四个多月,每天一个屋子一个屋子地排队,包括蜡疗、磁疗、针灸等等。儿童医院也有穴位注射,手法和三附院一模一样,只是针数少得多。

康复中途,沈宜也试图放弃过,但在家里面,她坐立难安,每天都在想孩子以后坐着轮椅的画面,想医生说过话的:“如果你错过了黄金周期,等他有问题的时候,你再来看就晚了。”她便重新把孩子送回医院。

沈宜说,等孩子到七个多月大的时候,已经掩盖不住他是正常小孩的事实,“他会爬了,会和人互动”。出院后,医生打电话来问,为什么不坚持治疗,“孩子四肢会爬了不代表他以后走路姿势是不是有怪异,腿是不是好看,最好能到一岁以后再说”。不过,沈宜没把孩子送回去。儿子10个月大的时候,已经能够站起来,11个月就会走路了,满一岁就学会了说话,除了体形偏瘦,各项生长发育指标也都完全正常。联想到之前那几年里,自己身边包括表哥、同事在内的十几对夫妻生下的孩子,有四五个被查出相同的脑损伤,这让她更加怀疑自己的孩子到底是不是有病。这种怀疑一直折磨着她。

“神经发育不能够一次性评价,必须有一个动态的观察过程,因为儿童的神经发育有时候会受一些因素的干扰,比如说孩子前一段时间刚刚生了一场大病,病愈后来做神经发育评价,那么孩子很可能就会有一些落后。还比如早产儿,因为早产的原因,他的运动或者神经发育,包括智力方面都比正常的同龄儿要落后一些。”焦敏介绍说。她以前是郑州儿童医院(河南省儿童医院)儿保科的医生,在儿保科推动高危儿随访门诊和功能训练,康复科则负责脑瘫患儿的康复。2014年,焦敏离开工作了20多年的郑州儿童医院,去一所卫校当了一名老师。尽管焦敏回避了关于脑瘫康复的问题,但采访结束后,她发来了一条这样的微信:“一种没有循证医学支持的有创治疗数十年在医院开展并且在行业内推广,应该本身就是问题吧!”

孩子健康的成长让家人渐渐淡忘了这件事,但这以后的日子里,自责始终像一根扎在沈宜心里的刺,怎么也拔不出。其实产后不久,沈宜就已经陷入抑郁状态,孩子被诊断为脑损伤后,日复一日的康复治疗同时折磨着母子俩。开始康复一个月后,沈宜一个人抱着儿子爬上了小区34楼楼顶,打算跳下去一了百了。“既然是我自己生的孩子,自己带走他好了,不要再让他受那么多苦了,也不要再拖累家人了。”万幸的是,家人及时发现,把她拉了回去。这以后,这场病成了家里的禁忌,丈夫不再让她去想那些事,也从不在家里提起。

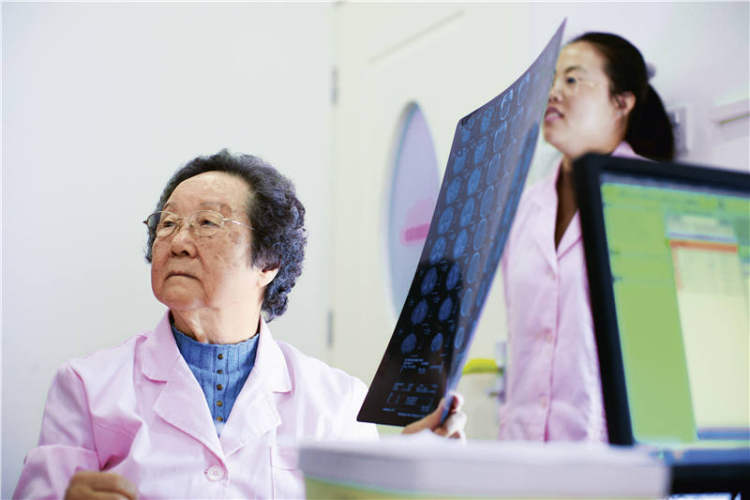

北京协和医院儿科主任医师鲍秀兰正在看诊,在过去的几年里,她接待了许多家长(黄宇 摄)

撕裂的父母们

针对外界的质疑,医院官方承认“封针”疗法循证医学证据不足,正在自查自纠。三附院宣传科的工作人员没有正面回应本刊的采访请求,声称一切都要等上级主管部门调查结论。院方保持沉默,但在网络空间里,患儿家长群体之间的撕裂愈演愈烈。许多像沈宜一样带孩子“封针”过的家长认为自己上当受骗了,他们对医院愤恨不已,想通过这次曝光彻底消灭“封针”。而住在星光旅馆的刘岚、李晓雅们同样愤怒,认为反对者们不顾她们孩子的死活。没有人怀疑这些父母对孩子的爱,但围绕“封针”,他们站在了彼此的反面。

“封针”到底有没有疗效,对这些父母来说是至为关键的问题。刘维民说,脑瘫康复过程往往不仅局限于“封针”,还穿插了康复性的功能训练——在脑瘫康复领域,这是目前公认最核心的手段——也许就是这种物理康复的效果,被家长误认为是“封针”的作用。在没有严格科研设计,排除各种混杂因素前提下,这种结论是不可信的。“反过来说,像在我们这边仅仅只做训练的孩子,不进行各种有创的或是药物的复杂治疗,同样效果非常显著,更说明了真正起效果是物理康复本身。”

十几年前,鲍秀兰引进了国际上的物理康复理论,摒弃了以往“打针吃药”的疗法,通过早期介入干预,让整个家庭参与进来,对患儿进行运动功能训练,尽量恢复患儿的运动、语言等功能。但由于种种原因,中国不少公立医院仍然在采用“打针吃药”的方法治疗脑瘫。

86岁的鲍秀兰退休后,仍在自己创立的宝秀兰中心坚持每周出诊。宝秀兰中心是一家私营早期干预机构,位于北京市丰台区的一处园区内,占了一栋独立的小楼。鲍秀兰在上午开诊前接受了本刊采访,她告诉我,在从医的这些年里,她接待了数不清的河南家长,他们大多都是在当地医院被诊断为肌张力高、脑损伤,但经她检查发现,很多孩子并没有大问题,只不过是发育稍微迟缓,并不需要住院康复。“封针”疗法被曝光后,来这里的家长更多了,现在几乎每天都有两三个河南的家长过来。采访当天早上,鲍秀兰接待的第一个患者就来自河南商丘。孩子生下来没多久被诊断是肌张力高,在商丘的医院做了“封针”,爸爸看到网上的新闻后,让孩子妈妈和奶奶头天赶紧坐高铁到了北京。鲍秀兰给孩子做了检测,也看了片子,然后明确地说:“你们的孩子没问题,是健康的。”

孙克兴告诉我,国际上脑瘫康复单纯就是物理性康复,但国内脑瘫康复领域模糊、混沌,普遍存在强化康复的现象,各种各样的干预手段叠加式地开展,这里面有相当的利益驱动。“想要彻底治愈脑瘫的孩子,让他完全恢复正常,在医学上是不现实的,但是从家长的角度来讲,他总有这么一个愿望。有的治疗者为了迎合家长的这种愿望,没有跟家长做出一个很明确的交代,你来了我就拼命给你治,以至于很多家庭倾家荡产。”孙克兴认为,“康复治疗应以家庭为中心,基于社区开展,在注重孩子主动性的前提下,要充分发挥家长的作用。脑瘫康复远不是单靠医学手段可以解决的问题,还需要包括教育的、工程的、社会的等领域的力量介入。”

沈宜甚至在医院见过有家长单纯为了让孩子变聪明,像着了魔一样,让医生给孩子“封针”,只是因为他听说“封针”会促进孩子脑神经生长发育。刘岚带琪琪来治疗,“刚开始是想着她以后生活能自理,后来想她有一口饭吃,饿不死,再后来希望能让她上学,可不就要再多坚持两天”。刘岚说,如果治疗没有效果,去向亲朋好友借钱都不好意思开口,别人会觉得是浪费钱,现在她看着琪琪在进步,心里比以前轻松多了。李晓雅一家则是瞒着村里人来郑州治病,回家也要藏着掖着,生怕村里人知道自家孩子脑子“有病”。

“封针”停摆后,街面上可以看到陆陆续续有家长开始带着行李离开康复前街。当地老住户说,以前一到傍晚,孩子们结束一天的治疗,附近的街面上净是“小光头”,只要看到“小光头”,上前一问,基本都是在“封针”。这几天,街面上“小光头”的身影已经稀疏了很多。

10月26日一大早,刘岚和丈夫抱着孩子离开星光旅馆,回了老家洛阳。家里多年的积蓄被掏一空,还欠了外债,现在,刘岚要赶紧回去上课挣钱。到家后,刘岚让我帮忙打听北京医院的疗效和费用。“我们夫妻每月打卡工资刚好4000元,加起来8000元,养两个孩子,一个高三,一个两岁。在三附院治疗比在我们当地小县城里面治疗还便宜,虽然生活成本比我们这里高,但我们还能坚持。”她仍不忘向我强调,在三附院看病其实并不贵,最初的几个疗程花费多一些,但到了后面,扎的针少了,康复项目也少了,除去医保报销和公益补助,其实自己只要负担三四千元。刘岚说:“大家都说北京有最好的设备、最好的治疗团队,但如果太贵,我们也是治不起的。”

沈宜的儿子今年已经上了幼儿园大班,活蹦乱跳,健健康康,只是怎么也吃不胖,比同龄人看上去瘦弱得多。沈宜觉得,这是因为一岁前的那几个月里,他正长身体的时候没有太多时间睡觉,“每天早上7点多就要把孩子弄醒,然后带到医院,像赶场一样,一个屋子一个屋子地去排,上午几个,下午几个,从早到晚地折腾”。

孩子好了以后,沈宜不愿再去回忆,也没有试图找人倾诉,“我觉得我得赶紧把它忘掉,真的像地狱一样”。但“封针”被新闻曝光的那天夜里,沈宜抱着手机看到了凌晨4点多,她自己反思过无数次,觉得自己“愚蠢至极”,查了那么多资料,看了那么多专家,最后还是选择回来乖乖做治疗。但她终于再次跟丈夫提起了那次跳楼的举动:“我要是因为这事死了,你说我死得冤不冤?”

(文中所有患儿及其父母均为化名,实习生李明洁对本文亦有贡献)

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯