英国当代艺术家安尼施·卡普尔

红色

他的作品太有辨识度了。

毫无瑕疵的不锈钢凹凸镜面、正在融化的红蜡、颗粒分明色彩斑斓的色粉堆、被红色PVC材料包裹而成的巨大几何形状和管道。2019年底,北京迎来了英国当代艺术家安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)在中国的首次个展,17件装置作品和56件大型公共雕塑的模型被分别展示在太庙和中央美术学院美术馆里。

卡普尔标志性的不锈钢雕塑作品被摆在了太庙享殿里。在之前其他展览中,这些凹凸镜面通常被摆在户外,映衬出蓝天白云和围观的人群。然而在1000多平方米大、高十几米的古老太庙里,策展人原本建议卡普尔的团队安装时在每件作品下面加一个基座,但卡普尔最终将它们直接放在享殿有600多年历史的金砖上。于是在享殿莲花灯昏暗灯光下,这些巨大的凹凸镜面将周围的梁柱彩绘、金丝楠木和莲花灯一并混合、扭曲,随着观看者的脚步移动时而放大时而缩小,时而又变成倒立。“我一直对凹面镜很感兴趣。”卡普尔说,“凹面镜能够将世界颠倒过来,但它同时有一个焦点,能够聚焦空间中的声和光。然而在这种极度黑暗的环境下,镜面会呈现出一种17世纪荷兰画派的黑色调,与太庙的环境融为一体。”

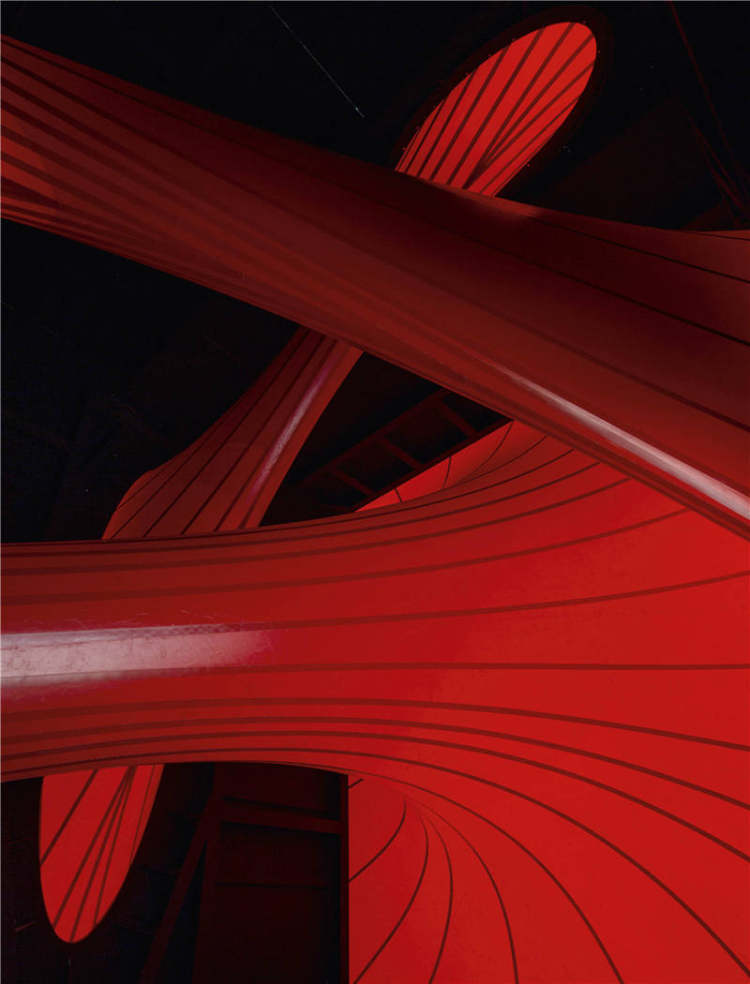

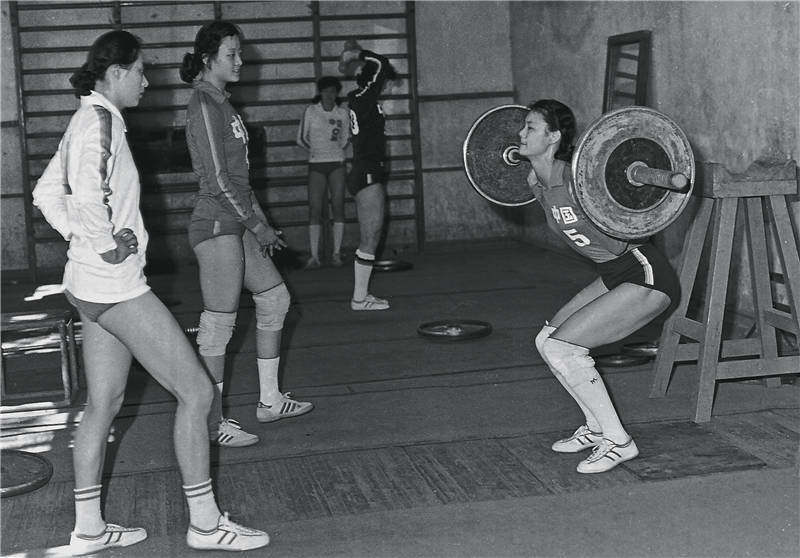

在央美美术馆,卡普尔的四件大型装置作品都以红色为主。巨大的红色圆盘被放置在空中,贯穿整个美术馆一到三层,旁边的轨道在不断输送红色蜡块;另一个房间中一辆蓝色挖掘机停在以数百吨色粉堆积的红色土山上;中央展厅内,人们还可以走进一个被红色PVC材料包裹的方块体,里面有着像血管一样中空的管道。

卡普尔作品《致心爱太阳的交响乐》

卡普尔作品中广泛使用红色,一直以来艺术评论家们将这些红色解释为艺术家的印度传统。而卡普尔每每谈到此,都会表示自己感兴趣的并非颜色。“我所保存的数百件作品,当中大部分都是红色的。有意思的是,中国和印度都有使用红色的传统,只不过我用的红色比中国的传统红色更深一些。对我来说颜色不仅仅只涂在一个物体的表面,也会影响环境。如果我把一件物体涂上红色,红色会占据这个物体的空间并影响到周边环境的颜色。就像我去冲澡,喷头流下水,而整个空间都湿了,这里的湿就等同于我所说的占据空间的红色。”

与他那些拥有极致完美弧线、充满力量感的不锈钢雕塑作品给人的印象不同,当这位37岁摘得英国特纳奖、59岁被英国女王授予骑士爵位、叱咤英国艺坛几十年的艺术家坐在我面前时,我看到的是一位已经灰白头发的印度长辈,性格温和,语速平缓,在专访中他会面带微笑,眯起眼睛,与我凑得很近,告诉我创作对他来说就像是在冥想。但是,每当他谈到“故乡”这个词就会很敏感。

“是的,最初我在英国艺术学院学了五六年,那时一直在用颜料创作,然后我回了趟印度,那是我很多年来第一次回到印度,我发现我使用颜料这个行为本身,实际上就是与印度传统有关的。但是的确在某种程度上我并不强调这一点。这不是我自己能选择的,这是哲学上不可避免的一种影响。我出生成长在印度,但并不被看作是印度艺术家。这是我的起源,也是我的现实。作为艺术家,要尽可能地融入全球系统,这也是十分复杂的。这就像你一只脚踏在本土文化中,另一只则踩在全球文化中。我们作为艺术家要超越或跨越文化根源,要进入与大都市、宇宙的对话当中。”

这样的解释显然并不能阻止人们一遍又一遍地询问印度传统对他创作的影响。展览开幕后,央美美术馆专门为卡普尔举行了一场座谈会,当再次被问起“印度传统对你特别是早期作品有怎样的影响”时,在场的卡普尔显然情绪有些激动:“我在这里想说的是,如果毕加索坐在这个房间里,会问西班牙文化对他的影响是怎样的吗?会这样问吗?这个问题本身是非常有问题和争议的。非常抱歉我这么回答,但是作为艺术家,我们必须清晰、特别清晰——我们所拥有的、我们的创作、我们的血液里肯定有一些东西,包括一些深度文化上的附属等等,但我们首先是艺术家,而不是对我们文化或传承的阐述者,尤其是在现代社会、21世纪这个时代。”

卡普尔作品《一千个名字》

故乡

如今看来,那趟时隔多年重返印度的旅行确实影响深远,让卡普尔找到了自己的艺术语言,而卡普尔在那之前的生活更像是寻找故乡的过程。

卡普尔1954年出生在印度孟买,母亲是伊拉克裔犹太人,父亲是印度旁遮普人的后裔,这种多民族多信仰的家庭背景似乎注定了卡普尔的世界视野。他年少时就读有“印度伊顿”之称的精英学校杜恩中学,那时印度获得独立也就十几年,“在当时的背景下,印度教育好的一点就是它非常的国际化,我们对路易十四和伊丽莎白一世的了解和我们对阿克巴大帝和贾汉吉尔(莫卧儿帝国第三位、第四位皇帝)的了解一样多”。

1970年完成中学学业后,卡普尔前往了另一个故乡似异乡的地方——以色列。卡普尔的父亲想让孩子去看世界,但无力支持机票钱。当时以色列政府为想来定居的犹太人免费提供机票,这样卡普尔兄弟两人才去了以色列。正是在以色列,17岁的卡普尔在学习了半年工程学后放弃了,并立志要做一名艺术家,父亲知道后无条件给予支持,送儿子前往英国霍恩西艺术学院和切尔西艺术与设计学院学习。

卡普尔曾说在英国艺术学校的日子是种“完全的释放”,部分原因是童年的一部分经历使他积累了严重的心理问题,从那时起,他开始找心理医生,持续了15年,以解开自己的心结。70年代的伦敦是当代艺术的试炼场,学校每周会至少邀请10位艺术家与学生见面,开阔了视野的卡普尔对精神分析法产生了兴趣,他学生时代的雕塑和装置作品多是着眼于男性与女性的身体与精神之间的关系。

卡普尔作品《将成为奇特单细胞的截面体》

毕业后他租了个工作室搞创作,除了教书,还为别人做家具以维持生计。就这样持续了两年,直到1979年,他回到印度开始了为期三周的旅行,这趟回归“故乡”的旅程似乎让他找到了一些答案。“我突然意识到我在艺术学校和工作室里做的东西,其实都与我年幼时在印度看到的东西有关。”卡普尔说道,“我创作出的物(object)与做(doing)、仪式(ritual)有关,它们代表着一种能动性(doingness)。这个过程近乎于宗教,我无时无刻都能看到它,就像是一种巨大的慰藉。”

回到英国后,他创作了成名作《一千个名字》,这是一系列看似极为简单的小型装置作品群,也在此次太庙配殿中展出。不同形态的几何形状被摆在地上,再覆盖上饱和度极高的色粉,黄色的半圆、红色的梯形、白色的方形。“我用了三天时间把它们全都做出来,那种每天都有新发现的感受太美妙了。”实际上在南亚许多国家中,色粉往往在宗教节日等一些特殊的日子里被使用,在印度洒红节中,人们向身边人播撒色粉就表示着衷心的祝愿。市场中售卖的色粉往往堆成一座座彩色小山,这显然潜移默化地影响了卡普尔的创作。而作品名《一千个名字》也让人直接回想起印度教经典《摩诃婆罗多》中记载的毗湿奴的1000个名号,那些红色、黄色、白色的色粉被塑造成多个非具象形态。

成功找到自己艺术语言的卡普尔在80年代进入了创作的爆发期,在随后的几年里,他在英国各地做展览,也在美国举办了个展,并且取得了商业上的成功。《纽约时报》一篇评论将卡普尔列入当时最具潜力的六位年轻艺术家,作者约翰·拉塞尔(John Russel)称,卡普尔的用色会令任何一个曾经在印度、埃及或是摩洛哥的香料市集上穿梭过的人都感到熟悉,而卡普尔的成功,似乎只是因为他将东方的字词带入西方语境。

对于这一评论,卡普尔则在日后的访谈中反复表示,仅从他的血统和背景出发去理解他的创作,“令人感到非常遗憾”。1990年,当时还是印度国籍的卡普尔代表英国参加威尼斯双年展,激起了艺术界中关于地缘、国籍分化与全球化的讨论。

放置在芝加哥市中心的卡普尔大型雕塑《云门》

异乡人

卡普尔真正成为普遍意义上众人皆知的当代艺术家,要等到他2006年完成大型雕塑《云门》。这件用110吨不锈钢板抛光焊接而成的巨大作品被放置在芝加哥市中心千禧公园,人们可以从豌豆形的雕塑中空底部穿过,抬头仰望将周围环境尽收眼底的镜面。“在这样一个立体化的世界里,我做了这样一个水平化的作品,能够将整个周围的天空、城市周围的处境囊括其中。在其下,你可以看到自己的影子。我想做的是能够允许人们真正参与其中的作品。”作品揭幕以来,人们在此共留下5亿多张自拍。

自1995年起,他就开始尝试使用不锈钢材料制作雕塑,但为了完全掌握这一材料他用了七八年时间。即便到了1999年《云门》立项的时候,他还无法做出表面极为光滑的效果。为此他找了许多人,最终在一个名叫伊芬的美国人帮助下,从波音公司借了一台造飞机时用的抛光机器做双曲面抛光。后来他还在纽约洛克菲勒中心完成了一件直径达10米的不锈钢凹面镜雕塑《天空之镜》,高大的不锈钢镜面同样把城市景观尽收眼底。

他在泰特现代美术馆涡轮大厅中展出的《马西亚斯》同样体量巨大。古希腊神话中森林之神马西亚斯曾向阿波罗挑战比试吹笛,结果马西亚斯落败,被阿波罗剥皮。卡普尔用红色的PVC布面材料包裹住钢框架,在美术馆的庞大空间里制作出了一组占地320平方米的抽象管状雕塑,这些深红色的管道既像笛子,又像马西亚斯被拉扯的皮肤,或者血管、耳蜗。他还以相似的方式在巴黎大皇宫制作了《利维坦》。那些年卡普尔制作了大量大型公共项目作品,这些作品此次均以模型的形式在央美美术馆展出。

这一阶段的大型雕塑创作的动机,也许直到2016年卡普尔自己才明白。那年他回去了一趟自己小时候长大的北印度小镇。“我从小就知道它坐落在山谷之中,但从未真正意识到它的范围,喜马拉雅山脉几乎环绕着它。那高耸的喜马拉雅山脉是如此恢宏。我当时对自己说:‘你知道吗,实际上,你一直以来所做的一切都和这里有关。’”

从创作层面,卡普尔觉得自己很幸运,能拥有这样经历的艺术家并不多。“我在印度长大,去英国学艺术,我已经在英国工作了40年,然后我还能回印度去确认印度对于我作品的影响。我来来回回去了很多次,在这个地球上,我有很多可以称之为家的地方。”

然而对卡普尔而言,“故乡”如今依旧是个复杂的概念。他既公开反对英国脱欧,也始终关注现在的印度。他不止一次出现在英国电视节目中,那些采访视频被放在YouTube上,视频下面全是印度网民的评论,批评卡普尔并不了解印度社会的现况。在采访中我和他提起此事,他苦笑了几下说:“他们错了。我们现在这个时代,民族主义四处盛行,英国有脱欧,印度也一样。我从小长大的那个印度其实是非常多元的,印度教、穆斯林、基督教、犹太教,不同人信奉着不同的宗教,一起生活。我不会说那时的印度很伟大,因为现在‘伟大’这个词已经不再是褒义,但那时的印度是非常包容的。”

脱离印度社会的卡普尔似乎成了一个异乡人,但这个异乡人对印度依然有着情感。“现在讨论公共事务时,总会使用‘局内人’和‘局外人’的概念,但这种想法很有问题。文化的基本定义是把要把每个人都包括在内,文化应该是属于每个人。”

2014年,印度国家电视台曾授予卡普尔“在世传奇”奖,并借机对卡普尔进行了一次专访。其实这个奖本身就有着一层微妙的关系:印度人喜欢视卡普尔为印度的艺术家,而卡普尔本人在英国生活了40年,是通过西方当代艺术平台获得的成功,从而享誉世界。那是一次语境独特的采访,有别于卡普尔对西方媒体的大部分采访,卡普尔在电视里当着全印度观众说了很多。“我认为自己是个艺术家,但我是印度人,并且这深深地影响了我。我的内核是印度的,因此从内核迸发出的点子会不断启发我的创作。我没有刻意地寻找所谓的‘印度艺术’,我认为那样只会产生可怜的仿制品。所以我不会刻意地创作‘印度艺术’,我只想做个遵从自己灵感的艺术家。”

随后他批评现在的印度缺乏对艺术的系统性支持,并提出了“文化自信”。“如今的印度,经济蓬勃发展,但大家好像忘了文化。我们通过文化,才能定义自己为印度人。文化自信的含义在于,我们今天创作的东西,它既有传统文化的根源,又要在某种程度上超越它。我认为我们现在困惑于什么是现代性的印度。什么是印度文化?它在哪儿?印度文化是否允许被转译成现代文化?我们只有在真的被允许向现代性转变的时候,我们才会意识到这个时刻到来了。”

我也和卡普尔提起了那次访谈,他说:“这很奇怪,艺术家应该永远是个局外人才对。但是从另一个方面想,谁不是个局内人呢?这就是世界主义者的想法。”

卡普尔:我关注的并不是材料本身,而是物质的属性

三联生活周刊:色粉、红蜡、不锈钢、PVC材料,你使用过很多材料,这些材料都成了你作品的重要标签,你是如何选择这些材料,并探索新材料的?

安尼施·卡普尔:我的习惯是,我每天都会带着一个很明确的目标去工作室,不断地去实践去思考,这才是艺术家的工作所在,它需要时间积累,需要持续性的献身和承诺。你想象一下我早上醒来对自己说,今天要做什么充满灵感的东西,那就是胡说八道、荒谬至极,实际上我们像工人一样工作。我一直都非常相信这一点。此外作为一位艺术家,我没想给这个世界传递什么特别的信息,我想表达的事情其实是自然而然从我的作品中流出来的。艺术家需要脚踏实地去做一些实际的事情,认真对待这些事情,然后很多事情会自然而然地从作品中流露出来。这有点像冥想,冥想会给人很多灵感甚至哲学思考,关于存在,关于死亡,所以我觉得工作是一个很好的冥想过程,让我思考一些人为何为人的问题。

至于材料,其实这些年来不管我使用什么材料,我关注的并不是材料本身,而是物质的属性。你在我的展览里可以看到,很多作品都是围绕“什么是物质”这个问题展开的。这个世界上多数物质都有一个通俗易懂的属性,比如这是我,那是你,那是木头,那是石头。只有在艺术的想象里,物质可以神秘起来,我觉得这是个很深邃的话题。另一个问题是,到底什么才是物质的属性?只有物理性质的描述其实是远远不够的。拿我的身体举例,物理上这个身体就是我,但是当我闭上眼睛,我又是谁?在黑暗和未知中,是否存在另一个我?这次展览中,无论是一坨坨色粉堆,还是不锈钢镜面,都是在讨论这两个问题,我想我今后也会继续研究的。

三联生活周刊:2015年你在巴黎凡尔赛宫展出作品《肮脏的角落》,这件被摆在凡尔赛宫后花园的巨大金属管道装置作品曾引起不小的争议。但其实纵览你的创作,其中经常出现隙缝、洞穴、通道、入口等元素的雕塑作品,你认为自己是个女性主义者吗?

安尼施·卡普尔:当然,虽然我不是女人。当我刚出道的时候,大家只知道我的名字,但从名字上看不出我是男是女,那种感觉很好。世界上一半的人口是女性,而且一直为平等斗争着。如果我的一件作品本身被命名为阴性或女性象征就已经让观众产生如此巨大的负面反应、开始对我口诛笔伐了,那更可以反向证明我们现在生活的世界是怎样一个由男性象征统治的世界。我的作品并不伟大,而是表达人类的脆弱性。这些像女性器官一样的内向结构让我意识到人的脆弱性和复杂性,人生并不总是向前的,而时常是倒退的、深入黑暗、上下颠倒、向内转化的。

三联生活周刊:你在芝加哥、纽约和伦敦的大型公共作品都很著名,是否想过在印度或者中国放一件自己的大型公共雕塑?

安尼施·卡普尔:我不知道,公共艺术其实是非常有感染力的,艺术形象也一直是政治语言的一部分。公共艺术像是一种对话,无论在社会空间还是市民生活中都是非常重要的组成部分。自拍现在很流行,是一种非常独特的现象,而公共艺术又在人与人之间的联结中起到了奇特作用。现在,对人有影响的公共艺术会是那种让人看完想拉住朋友的手说:“你要去看看!”的那种作品。那种联结和喜欢是非常重要的。从来没人邀请我把自己的作品放在印度,如果在中国做一个公共作品,我会很开心。

(感谢马骁骁对本文的帮助,实习生纪之湄对本文亦有贡献)

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯