2008年1月, 改革开放探索者袁庚在深圳蛇口工业区(视觉中国供图)

“大不了,回到秦城去”

1981年底,蛇口工业区对外招商引资的数目为零。负责这项工作的梁鸿坤一筹莫展。根据工业区建设指挥部总指挥袁庚定下的门槛,工业区来料加工项目不引进,补偿贸易项目不引进,残旧机器设备不引进,不能处理的污染工业不引进,占用国内配额的项目不引进。而优质的投资项目则对刚从“文革”中苏醒的中国心存疑虑。整整一年,梁鸿坤和发展部全体员工不知道陪了多少拨客人造访蛇口。他们解释招商条例,说得口干舌燥,害怕招待不周,还特地从香港茶餐厅买来15港元一份的盒饭给客人做午餐。可是客人一回香港便杳无音讯。袁庚来找梁鸿坤。梁不知道如何面对,只好装睡。“没有人来投资,工厂办不了,追究下来,我会负总责的。”梁鸿坤没想到,他会这样说,“大不了,回到秦城去。”1968年到1973年,袁庚曾经被诬陷为“美国特务”,在秦城监狱一待就是5年。

1978年,时任交通部部长叶飞问当时在交通部负责外事局工作的袁庚:“愿不愿到香港招商局去打开局面?”那一年袁庚61岁。他领导过东江纵队,参加过济南战役和淮海大战,1949年后又转战在外交战线,出生入死多年,本已在考虑退休养老。可是听到“打开局面”几个字,袁庚当即答应下来,立刻动身去香港考察。3个月后,同年10月,他拿出了《关于充分利用香港招商局问题的请示》,提出“立足港澳、背靠国内、面向海外、多种经营、买卖结合、工商结合”的24字方针。又过了3个月,1979年1月31日大年初四,袁庚将一张地图摊开在国务院副总理李先念的办公桌上:“我们想请中央大力支持,在宝安县的蛇口划出一块,作为招商局的工业区用地。”李先念说:“我不想给你们钱买船、建港,生死存亡你们自己管,你们自己去奋斗。”

回到历史的现场,在计划经济的中国,由一家企业来建设一个工业区,何其艰难。

2018年深圳市蛇口夜景(视觉中国供图)

“蛇口的苍蝇,南头的蚊,又大又狠吓死人。”蛇口所在的南头半岛东临深圳湾,西依珠江口,与香港新界的元朗和流浮山隔海相望。1978年,蛇口是一片荒滩,以泅海逃港的出发地闻名。工业区建设伊始,第一批员工干的第一件事就是清理滩涂上400多具逃港者的尸体。袁庚后来回忆:“没有几个人相信这里能建成现代化的港口城市。”

工业区建设,任何一件小事都事关改革,而真刀真枪的改革都事关权力和利益关系的重新洗牌。袁庚既要给有关部门陪笑脸,疏通上下关系,又要把握工业区建设的大原则。蛇口没有通讯,外商打长途电话得跑回香港,袁庚专程带人去邮电部申请专线电话。在会议上,权威人士轮番轰炸:“邮电是国家专控行业,关系国家安全,你们一个企业怎么能办通讯?”“蛇口?连名字都没听过就想申请专线电话!”袁庚反复解释什么叫“投资环境”,请对方考虑特区情况,给予通融。一番争论过后,对方提出了方案:由招商局出资,邮电部派人建微波站。机楼以及职工宿舍,交给邮电部管理。谈到这里,袁庚拒绝了:“我们绝对不能同意这样的方案,假如我们同意了,必然是走旧路,花那么多的钱,办成一个小小的通讯站,结果办成小而全的官僚主义企业,谁也无法进行有效管理,这和蛇口工业区的初衷是相违背的。”他转而向中央汇报,坚持招商局投资、招商局管理。一次不行,就再请示,再汇报。1981年8月13日,蛇口通讯微波站竣工,这是国内首个由企业以商办的形式建成的新式商用通讯系统。

1978年,十一届三中全会已经确定以经济建设为中心的方针,但是经济改革的方向尚未有定论。走在改革的一线,每个动作都会饱受非议。当时,有些单位把对外经贸谈判当作“一场特殊的国际阶级斗争”,甚至在谈判桌上设置“前沿政委”。袁庚身处香港与外商亲密接触,很快成了众矢之的。对他“里通外国”的检举揭发曾经闹得沸沸扬扬。孙绍先是交通部基本建设司的技术骨干,1981年夏天正式调入蛇口工业区,先后任蛇口工业区管委会委员、总工程师室副主任、总工程师。2005年,他接受《袁庚传》作者涂俏的访谈,见面第一句话就是:“我秘密调查过袁庚。到今天都没有说过,不知道他现在知不知道?”他之所以坦白,“是想让年轻人知道,袁庚能走到今天,是多么不容易!”

袁庚、蛇口、经济特区在政治上的压力究竟有多大?1982年2月21日到23日,中央书记处在北京召开了广东、福建两省座谈会,座谈纪要《中共中央文件中发〔1982〕13号》以中共中央文件下发各地。这个文件有一个附件:《旧中国租界的由来》。一位领导在座谈会上特地指出,这个材料,值得看一下,也可以发下去。“那些外国租界,本来不是条约明文规定的,而是稀里糊涂地上了外国人的当,愈陷愈深,最后成了‘国中之国’。这对我们,特别是现在搞特区的地方,很有教育意义。”

“回到秦城去”不是玩笑。1982年10月,蛇口工业区第一期企业管理培训班正式开学。在那场开学典礼上,袁庚把培训班称作蛇口工业区的“黄埔军校”。他这样鼓励这些为蛇口赌上前途的人们:“孙中山先生曾在黄埔军校门前写过‘不革命者不入此门’,我们这里是‘不改革者不入此门’。”这枚改革开放的过河卒子,拿定了永不回头的决心。

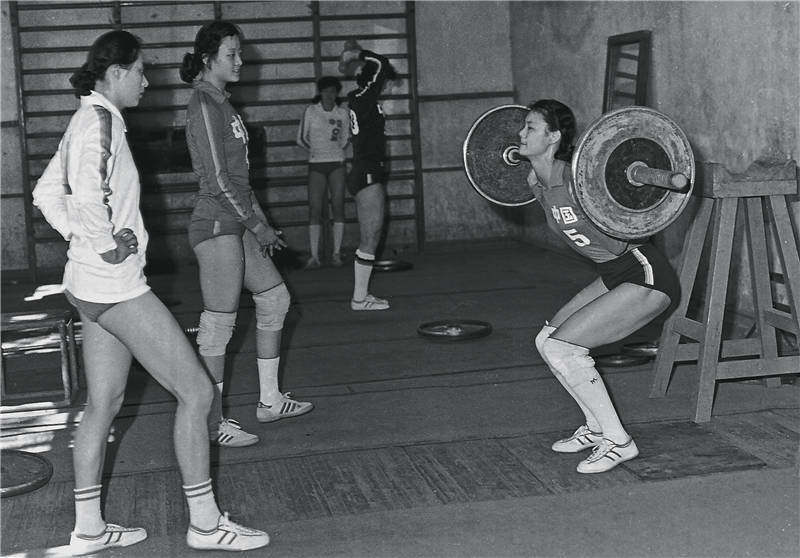

1988年6月,深圳蛇口的外资企业女工们骑车上班(视觉中国供图)

敢为天下先

袁庚心里清楚,要搞改革,必须要睁开眼睛看世界。50年代从事外交工作,70年代中期在交通部外事局,袁庚亲眼看到了自由竞争下的市场经济给西方世界带来的变化。他带丹麦B&W公司总裁去上海一家国营造船厂参观。“那个厂一共1万多人,能够上船台工作的还不够5000人。丹麦人非常奇怪,说以你们的设备技术规模,一年就造2条船?我问:那你们造几条?丹麦人说起码造12条……那是我上的第一堂经济课。”“当权力一旦介入经济实体时,当首长拍脑袋代替经济规律时,企业就完蛋了。资源不能得到有效配置和使用。”他意识到,“工业区的成败,实际上取决于我们能否冲破条条框框的行政干预,按经济规律开发和建设。”

今天我们习以为常的许多制度都是从蛇口起步的。1979年8月,蛇口工业区首项工程蛇口港开工,工人们每人每天8小时运泥20~30车。两个月之后,因工程进展缓慢,工程处决定从当年10月开始实行定额超产奖励制度,即完成每天55车定额,每车奖2分钱,超额每车奖4分。工人们干劲儿大增,每人每日运泥达80~90车,有人甚至达131车,可领奖金4.14元。1980年4月,这4分钱的奖金引起轩然大波,被上级有关部门勒令停止。国家劳动总局和交通部相继发出“红头文件”,为了纠正滥发奖金,规定职工每年奖金不得超过一个半月到两个月的工资。甚至有人指责蛇口“奖金挂帅”是“倒退”。奖金撤下,运泥量也跟着下去了。袁庚“曲线救国”,请来新华社记者写“内参”,7月30日时任中共中央总书记胡耀邦在上面做了批示。那之后,中国内地才逐渐实行了工资奖金上不封顶、下不保底的办法。

在工业区开发期间,工程承包破天荒地靠“招投标”。第一期码头工程按合同规定必须在1980年2月竣工,可是工程进展缓慢。袁庚在各工程承包单位负责人会议上发言。“我说,在经济问题上我是兄弟无情、六亲不认的。”他直奔主题,“诸位一定要记住,你们给我们订立的是工程合同,是招标承包的,提前有奖,大家皆大欢喜,但延期要罚,谁也逃不掉。”承建单位最终提前完工,因此获得了奖金,而因码头提前一个月交付使用,工业区建设也因此获益。

1980年1月,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(简称“中集”)成立,由招商局和丹麦宝隆洋行各出资50%。中集实施董事会领导下的总经理负责制,还聘请了丹麦人做总经理,当时,中外合资企业法尚未出台。开工3个月有人贴出标语:“岂料国土又遭践踏。”袁庚不为所动。

工业区建设初期闹过不少笑话。英国剑桥大学考察团来访,有干部问:“你们建多大的桥?”翻译正想着圆一圆,考察团里早有懂中文的人笑出了声。还有位干部问美国商人:“英国人是讲英语的,你们美国讲什么话?”上世纪80年代初,中国的人事管理制度还是计划经济下的统调统分,完全由国家统一安排,国家干部和技术人员不能自由流动。蛇口工业区每需要一个干部,都要得到上级主管单位交通部的许可与支持,由交通部从部属单位抽调。若想从别的系统或单位寻求支援,则是重重阻隔重重关。从1979年5月至次年初,袁庚打了6次报告给交通部,要求调派人才,但收效甚微。借调来的干部,有的缺乏专业知识,有的在蛇口没有长远打算。面对问题,袁庚很快有了一整套关于干部体制改革的设想与思路。1980年,蛇口工业区向中央写报告,要求打破传统办法,通过考试从全国招聘人才。

工业区派人持谷牧副总理的批示,奔赴北京、上海、武汉、广州等地招贤纳士。袁庚选材不拘一格。44岁的黄守廉,16岁考进西北工学院,23岁在采油厂提出一个革新方案,后来发生了事故,被戴了“反革命、破坏生产”的帽子,坐了7年牢。袁庚亲自决定破格录取。在蛇口,黄守廉50岁入党,52岁任中集副总,60岁退休返聘任集团高级顾问、党委副书记。袁庚也不怕得罪人。41岁的王朝梁,在交通部长江航运局科研所任工程师,因为与原单位领导交恶,原单位不答应放人。“不知道他有没有胆量,开个头。”袁庚说,“那里不肯调,就辞职,我这里收!”后来,他做了“海上世界”明华轮的总经理。

等这批人才走上岗位,1983年,工业区又取消了职务和级别,打破职务终身制,实行干部聘任制,每年进行一次信任投票,每两年改选一次。“今天你干这个经理,明天你下来让别人上去,是正常的。但是我们许多人把这看作不正常。”袁庚说,“把不正常的东西变成正常,这就是改革。这个事做起来很困难,但非做不行。”

从1979年到1984年,蛇口这个改革开放的“试管”创造了24项全国第一,正是这些“第一”,沉淀成为今天市场经济的常态。

时间就是金钱,效率就是生命

从1978年底进行改革开放以来,尽管邓小平几次重申“不争论”,但根据经济学家吴敬琏的说法,头30年就出现过几次争论。这些争论让各种声音自由表达,最终有助于重建改革共识。第一次争论发生在上世纪80年代中期,蛇口就处于风暴中心。

“蛇口弹丸之地,如果着眼于它每年创造了多少经济价值,那何足挂齿,如果把它看作一根试管,也许会引人关注。”袁庚曾这样评价蛇口的意义。正因为如此,“蛇口的试验,不能像原子弹、导弹试验那样在一个封闭的环境中秘密进行,秘密完成”,蛇口要敢于发声。

1983年,30岁出头的王石来到深圳。“当初并不清楚自己出来干什么。”他曾对《中国企业家》杂志说,“听到蛇口提出的‘时间就是金钱,效率就是生命’后,才知道应该是为财富而奋斗。一开始是为自己,然后就是为社会。”受到启蒙的王石扛麻袋卖饲料,做司机当出纳,直至成立万科。这句启发了王石的口号诞生于两年前。袁庚一直感到蛇口需要一个体现时代精神的口号,1981年3月的一天,他坐船从香港赶往蛇口,在纸上写下了6句共36个字。蛇口工业区内部讨论,留下了“时间就是金钱,效率就是生命”这12个字。

这12个字是袁庚最真切的感受。1978年,他在香港为招商局买楼。签完合同,他邀请对方一块吃个午饭庆贺一下。出乎他意料,对方拒绝去酒楼吃饭,只肯吃快餐,坚决要求尽快到律师楼去把相关手续办好,尽早拿到2000万港元的订金。吃完快餐,他们叮嘱袁庚,下午2点“一定”“准点”“无论如何”要赶到某律师楼,双方把手续办妥。等袁庚准时赶到律师楼,他发现对方老板和相关人员早已到达等候。老板的小车停在楼前,没有熄火,司机在驾驶座上随时待命。在律师楼办完各项手续后,拿支票的人立刻快步下楼,钻进了轿车,一骑绝尘而去。原来,签合同这天是星期五,香港各家银行周末停止营业,要到两天之后的星期一上午9时才开门。对方要在周五下午2时30分左右赶到银行,不然就会白白损失2000万港元3天之中的活期利息,共计2.8万港元。袁庚被这个紧张的场面感动了。他一次又一次和人们讲这些故事。香港远东集团主席邱德根后来回忆他在蛇口的经历:“双方商谈投资建厂,仅仅用了一周时间就达成协议,这样的工作效率恐怕在内地是罕见的。”

在当时的历史情景下,提一句口号,不只需要智慧,也需要勇气。1983年王石来到蛇口时,“时间就是金钱,效率就是生命”的标语牌立在港务公司门前。1981年,第一块标语牌在工业区亮相仅3天就夭折了。标语中的两个词比较敏感,一是“金钱”,二是“效率”。在当时,金钱一向被认为是资本主义的追求,社会主义鼓励的是大公无私。在计划经济体制下,平均主义和“大锅饭”是常态,突然有人提出“效率”,而且把它当成“生命”,很多人看不惯。一旦争议的风头稍稍平息,蛇口人又把口号立了起来。1984年以前,这句口号已经在蛇口经历了三拆四立。

袁庚坦言:“写这标语时,我是准备‘戴帽子’的。”1984年1月26日,邓小平视察蛇口工业区办公大楼。在介绍完工业区建设后,袁庚大胆地请求道:“再谈5分钟结束汇报。”他简单介绍了蛇口的经济体制机构、干部制度、工资制度、住房政策,最后他抛出了自己的问题:“我们这里进行了一点冒险,不知道是成功还是失败。”邓小平微笑着看看时任深圳市长。市长说:“应该说是成功的,蛇口是深圳特区各项改革的先行点。”袁庚紧接着说:“我们有个口号,‘时间就是金钱,效率就是生命’。”邓小平的小女儿邓榕提示说:“我们在进来的路上看到了。”邓小平接道:“对。”袁庚终于松了一口气。

1984年10月1日,新中国成立35周年的国庆庆典上,写有“时间就是金钱,效率就是生命”的彩车驶过天安门广场。12个字不仅打破了人们谈钱色变的传统观念,更带给人们符合市场经济规律的效率观和价值观。它所蕴含的时间观念、竞争观念、市场观念、信息观念和职业道德观念,奠定了推进各项改革的思想基础。这句曾被人笑称为“既要钱又要命”的口号,后来被评为80年代全国最具影响力的十大口号之一,写入《邓小平文选》第三卷。

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯