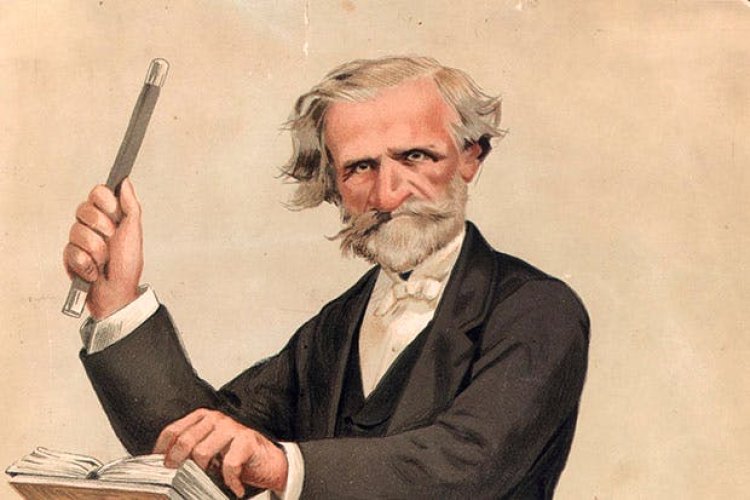

意大利永远的骄傲、歌剧舞台永远的巨星、作曲家朱塞佩·威尔第是这次访谈的主角。在大师的娓娓道来中,《茶花女》《阿伊达》作曲者可爱可敬的形象,逐渐清晰起来……

Q:威尔第先生您好!谢谢您的到来。首先想请您聊聊,您是如何开始音乐创作的,可以吗?

V:我在18岁的时候去米兰学的对位法,而在13岁至18岁间,我写了各式各样的乐曲:有100首以上的铜管乐进行曲;以及大约与它等量齐观的、供教堂、剧院和音乐会演出用的小交响曲;还有大约500首协奏曲;好几套供我自己在音乐会上演奏的、为钢琴写的变奏曲。另外我还写了很多小夜曲、教堂音乐和康塔塔,这些康塔塔包括若干咏叹调、二重唱和三重唱。这些之中我现在只记得一首《圣母悼歌》。

Q:您的钢琴变奏曲我从来没接触过,非常希望以后能弹一弹。您在1833年被米兰音乐学院拒之门外,而在多年后您功成名就之时,米兰音乐学院为表示歉意,将名字改为威尔第音乐学院,真是非常有趣的事。但是听说您当时是拒绝他们以您的名字来命名的,是吗?

V:是的。既然他们在我年轻的时候不录取我,那就别想在我年老的时候收买我。

Q:据说后来您拜在了斯卡拉歌剧院音乐总监拉维尼亚(Vincezo Lavigna)的门下进行了3年私人的音乐学习。这3年您的学习情况怎么样?

V:在跟他学习的这3年里,除了研究卡农和赋格以外,别的什么都没学到。没人教我管弦乐法和戏剧技巧等其他方面的学问。

Q:我知道您像很多人一样,也曾经有过人生的低谷期。比如1840年您的两个孩子与妻子都相继过世,您的喜歌剧《王国的一天》首演又遭到了失败,您当时一定十分沮丧吧?

V:那当然。《王国的一天》之所以不讨好,音乐当然是原因之一,但是演出不佳也有责任。当时,家人的不幸遭遇折磨着我的心灵,作品的失败打击了我的信心,使我觉得根本无法在自己的艺术中得到安慰,以致决定不再从事音乐创作了。

Q:您的歌剧《纳布科》中的《希伯来奴隶合唱》,现在已被誉为“意大利的第二国歌”。这部歌剧是怎样触发您的灵感的?

V:我拿到剧本后,走在回家的路上,觉得有种莫名的抑郁,一片深沉的哀伤,胸口充满了一种沮丧之感。回到家里,我以近乎粗暴的举动把剧本摔在了桌子上,怔怔地站在前面瞪着它。剧本落在桌子上的时候,正好平摊在那儿。不知道为什么,我竟然目不转睛地盯着眼前的这一页,读到了这样一行诗句:

“飞吧!让思想乘着金色的翅膀!”

我读着下面的文字,越读越受感动,因为那些话语几乎都摘自《圣经》的注释,而读这样的章句,总能令我感到愉悦。

我读完一段又读一段,然后合上书强迫自己去睡觉。可是竟然辗转反侧、无法成眠,因为《纳布科》的情节一直在我脑海中盘旋不去。我想,既然睡不着,何不就干脆起床,再把剧本拿来读读。这下可不是只读一遍,而是反复看了两三遍之多。到天亮的时候,我已经能把剧本全都默记于心了。

Q:《纳布科》在1842年3月9日的首演大获成功吧?

V:没错。我的艺术生涯可以说就是从这部歌剧开始的。

Q:您在创作歌剧的时候,对于剧本有要求吗?

V:我最大的心愿,莫过于发掘出一位好的剧作家和诗人。说句实话,自《纳布科》使我成名之后,我的作曲合约总是要多少就有多少。然而我读了很多送来的剧本,常常没有一部能让我满意。他们根本不懂、完全不能了解我要的是什么。我要的是题材新颖、伟大、优美、富有变化、戏剧张力强大的故事,要的是具有万钧之力、体裁创新并且适合编写音乐的剧本。

Q:当您为莎士比亚的《麦克白》这样的杰作创作歌剧的时候,是一种怎样的心情?

V:莎士比亚是我最喜欢的诗人,早在孩提时我就拜读了他的作品,成年后更是再三精读。《麦克白》可是人类有史以来最伟大的创作之一,即使我们不能为它谱写出一部伟大的作品来,至少也要弄得不落俗套才行。

Q:您的歌剧《强盗》在伦敦首演并大获成功,能谈谈您对这座城市的印象吗?

V:我被困在伦敦的水汽和烟雾中,呼吸几乎要窒息,意志也消沉了。我不禁要高呼:意大利的阳光万岁!那阳光是我一向最爱而当时最为怀念的。除此之外,伦敦真的是一个富丽堂皇的大都市!许多美好的事物让人屏息凝视、不觉出神。只可惜那里的天气太晦暗,使它的绝美也变得黯然失色。如果把那不勒斯的万里晴空搬到那里,人们就无需奢求天堂了。

Q:在我们今天的时代,有一种倡导“炒作”的倾向。也就是说一个人如果想成功,要花大量精力去搞人际关系、通过记者媒体制造舆论以吸引眼球。您对此有什么看法?

V:我从来没有向记者打过一次关照,从没有求助过任何一位朋友,也从来不靠巴结权贵以获得成功。不!我决不干那样的事!我永远都不屑于用那样的手段!我尽我的所能写好歌剧,其他的事则完全任其自然发展。我从来不想运用心机,对舆论做丝毫的影响。

回想我刚出道的头一年,总是心怀喜悦。那会儿我几乎没有任何朋友,没有任何可以倾谈的对象,没有任何安排和准备,也没有任何形式的影响力在帮助我。我把自己写的歌剧呈现给大众,准备换取尖锐的批评。如果侥幸受到欢迎,则会私心窃喜、雀跃不能自已。而在我成功之后,围绕在每部歌剧周围的是多么庞大的组织啊!新闻记者、独唱家、合唱团、指挥家、演奏家等等,各类专门人才都必须要带着自己的宝石,来到大众的殿堂,合力搭建一座可供评头论足的框架,而其立论却对歌剧的内涵根本毫无增益,并且模糊了它的真正价值。这种现象实在可悲,非常可悲!

Q:罗西尼曾如此评价您的《弄臣》:“在这部作品里,我终于见识了威尔第的天才。”您自己对您的这部作品怎么看?

V:从戏剧效果而言,《弄臣》是我所作曲的剧本当中最好的一个题材。它具有强有力的情节,富于变化、刺激和哀伤。

Q:据说当时的审查机关对于弄臣是个驼背颇不赞同?

V:是的。他们说,为什么让一个驼背的人唱歌?可是,谁说不行呢?我认为描写一个身体畸形、性情古怪的角色,却有一颗充满热爱的心,将会非常动人。我之所以选择这个题材,正是为了这性情和外表上的特征。如果把它们全部剔除,我还怎么为其谱曲!

Q:您那时以梅耶贝尔为首的法国大歌剧崇尚的是大制作,除了必备的芭蕾舞和大合唱外,布景道具也都极尽豪华夸张,比如《胡格诺教徒》、《恶魔罗勃》和《先知》等,您对这种风格怎么看?

V:这样搞一部歌剧,简直比斗牛还累。长达5小时的一件音乐作品!呸!

Q:您的歌剧《假面舞会》曾经由于不符合审查机关的要求,而被歌剧院管理部门换了一个剧本,竟然把原本的假面舞会改为了一场宴会,这真是太荒唐了!

V:是的。每个人都清清楚楚地认得每个人,舞台上的悬疑气氛尽失,所说的每句话都没有任何意义了。

Q:在《假面舞会》之后,您曾有两年时间都没有进行创作是吗?

V:是的,我那时是个彻头彻尾的乡下人了。我希望自己已经永远告别缪斯之神,再也不会受提笔创作的诱惑。

那会儿在我家里几乎听不到任何音乐,我也不再到音乐书店或图书馆去研究作品。我耳熟能详的最杰出的歌剧作品,都不是通过研读乐谱了解的,而是在剧院里观赏到的。从我这些习惯中,你一定能够看出一个明确的策略,那就是在古往今来的所有作曲家中,我只选择我了解最少的那些人的作品来反复研读。就这方面来说,如果我说自己年轻的时候不曾深入而广泛地研读,那是故作违心之谈。说真的,我今天之所以能随心所欲地驾驭音符,完全得力于当年的勤奋用功。

Q:意大利音乐家一直都是俄罗斯都市文化生活的重要角色,您也曾在1862年去过俄罗斯,和我们说说您对那里的感受吧。

V:在俄罗斯我才真正领略到“冷”的含义。

Q:法国作曲家比才曾说您1867年首演的《唐·卡洛斯》在模仿瓦格纳,他说:“威尔第不再是一个意大利作曲家了,他一心想学做瓦格纳。这部作品虽然没有出现他自己的缺点,但也同时不再保有他本人的特色。”我认为这样的批评有失公允,因为据我所知您是在1869年才阅读了瓦格纳的论著。

V:在当时的人们眼中,我好像变成了一个标准的瓦格纳信徒。其实如果他们稍加注意,就会发现在《厄尔南尼》里的三重唱、《麦克白》里的梦游场景、以及其他许许多多的地方,都有着同样的创作观念。我认为重点不应该在于争辩《唐·卡洛斯》究竟属于哪个理论流派,而应在于它的音乐是不是写得好。

Q:瓦格纳的拥趸汉斯·冯·彪罗曾在没听到您的《安魂曲》之前,就对其大加挞伐。但是后来的1892年、在对您的《阿伊达》《奥赛罗》和《安魂曲》进行了研究之后,他表示“痛改前非”,并写了一封他称之为“一个忏悔者的告白”的信给您。

V:我认为彪罗的人格并无缺点,更遑论有什么忏悔赦免的必要。如果说他后来的观点与早年的有所不同,那么他就应该表达出来,好让大家都明白。再说,谁又能断言什么?说不定他当年的观点才是对的呢……

Q:大师您真是太谦虚了。

Q:1868年您的好友罗西尼去世,这也是意大利和整个音乐界的巨大损失吧?

V:的确。为了悼念罗西尼、为了向这位伟大的作曲家致敬,我当时呼吁杰出的音乐家们共同谱写一部安魂弥撒曲,在罗西尼逝世一周年的当天演出。我希望作曲家以及将来参加演出的演奏家,都能不计报酬共襄盛举,并能再各自捐献一些,以资助必要的开支。

Q:您的这个提议真是太好了!

V:而且这部弥撒曲应该在罗西尼真正的音乐故乡博洛尼亚市的圣白托略大殿演出。因为它的创作既不是为了标新立异,也不是想哗众取宠,所以在演出之后,应该把它密封在该市音乐学院的档案室,禁止被人擅自取用。当然,如果后人有心在罗西尼逝世周年纪念他的话,自然可以再拿出来演奏。

Q:这个计划后来实现了吗?

V:波隆尼亚的事后来被许多人搞成了一个烂摊子。而这些人当中,竟然也有我的挚友。我大力推荐他出来担当大任,他却一个手指头的力气都不出。我看那些委员会的人唯一能做的事,就是把曲子各段分解,退还给每个作曲家,并从此三缄其口。

Q:您认为一个作曲家该如何面对周围环境的意见和怀疑?

V:一个作曲家如果长久地置身于一种不信任的环境中,要他坚持自己的信念、丝毫不受他人影响是绝无可能的。于是他就只好开始修正自己,以求适应环境。为了使自己更容易被接纳,他就会频频用怀疑的眼光看待自己的作品。如此一来,最后创作出来的就不会是一件完整的作品,而是拼凑起来的大杂烩。当然,也许这个作品还不至于差到哪里去,但是它终究还是个大杂烩。

Q:您的《阿伊达》是当年埃及始建的开罗歌剧院的委约之作,用于开幕演出。直到今天,这部作品今天都是各大歌剧院最常上演的剧目。

V:我当时读了送来的埃及故事,觉得它的确写得很好。其场景壮阔辉煌,而且其中有一两个情节,在我看来即使不是完全新颖,至少也写得十分细腻。我感到,这个故事的作者一定是个行家,他显然对舞台非常熟悉。

Q:据说开罗方面为《阿伊达》付给了您四倍于《唐·卡洛斯》的报酬。

V:是的,因此我马上要求合约双方对于报酬的数字必须严加保密。

Q:哦?那是为什么呢?

V:因为如果传出去,一定有人提出许多已经作古的音乐家的不幸际遇来诟病我,诸如《塞维利亚的理发师》一剧只拿到400金币呀、贝多芬的贫困呀、舒伯特的凄惨呀、以及莫扎特为了生活而奔忙等等。

Q:不得不提的一件事是,当年您作品的代理出版商、时至今日仍以出版歌剧乐谱闻名的里科尔迪(Ricordi)出版社,在后来被您发现在您的版税上做了多笔假账,您要求他们清偿一笔5万里拉的累积欠款。

V:这笔钱比他们欠我的要少得多。

Q:您的最后一部歌剧《法尔斯塔夫》是一部喜歌剧,能否和我们分享一下您的创作动机?

V:我该怎么对你说才好呢?从写《法尔斯塔夫》的四十年前开始,我就一直想写一部喜歌剧,而且我那时就读过莎士比亚的《温莎的风流娘们儿》。然而每次产生这个念头,就总是有许多“但是”从各处冒出来,阻止我去实现我想做的事。直到博伊托(访问者注:《法尔斯塔夫》的编剧)把我的所有“但是”全部一扫而空,并且替我写了一个与众不同、极富诗意的喜剧,所以我就为它作曲自娱。我对它一点计划也没有,甚至都不知道能不能完成。我要再强调一次,我是以此自娱。

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯